Baudach

( Budachów )

mit den drei Städten

- - - - - - - - - - -

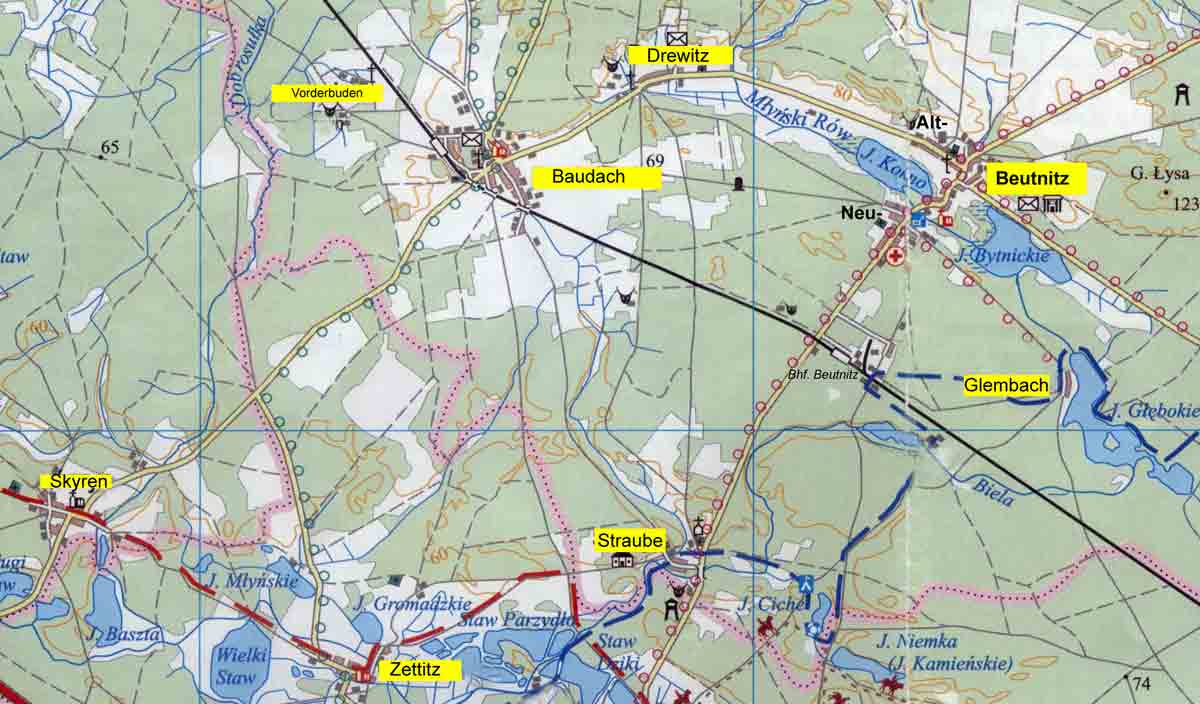

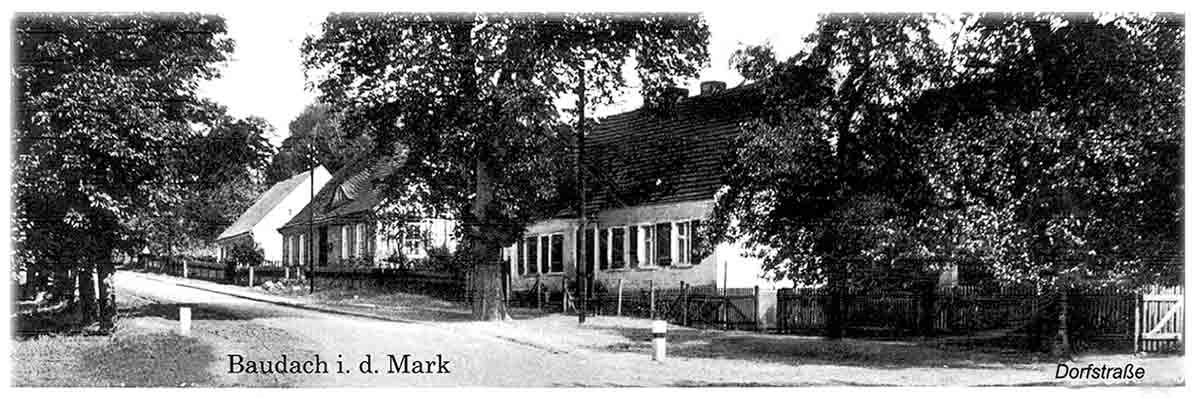

Von Crossen/Oder auf der Reichsstraße 5 kommend, erreicht man Baudach, indem man nach 6 km in Güntersberg rechts in Richtung Zettitz (Czetowice) abbiegt.Nach 3km wird Zettitz passiert und nach weiteren 7 km ist man in Baudach angekommen

Vom Autobahnübergang bei Frankfurt/Oder kommend, biegt man nach ca. 2 km rechts in Richtung Grünberg ab. Nach ca. 37 km biegt man links von der ehemaligen Reichsstraße 5 in Richtung Baudach ab. Es sind dann nur noch 8 km bis Baudach.

Baudach hatte bei der letzten Volkszählung im Jahre 1939 630 Einwohner und gehörte zum Amtsbezirk Baudach, zu dem auch Dobersaul, Pleiskehammer und Kuttel gehörten.

- zur Geschichte des Ortes

Baudach ist ein uraltes wendisches Dorf, die Flurstücke führten bis zuletzt noch wendische Namen. Um 1700 wurde noch wendisch und deutsch gepredigt.Die älteste Nachricht über Baudach befindet sich in einer Urkunde aus dem Jahre 1309, in der Bischof Friedrich I. von Lebus anerkennt, dass unter anderem das Dorf Baudach (Budechow) zur Diozöse des Bischofs von Posen gehört. Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass in jener Zeit das Rittergut schon vorhanden war, wie es auch feststeht, dass im Ausgang des 16. Jahrhunderts zwei Besitzer das große Besitztum teilten.

Aus den vorliegenden geschichtlichen Quellen ergibt sich, dass Baudach um die Jahrhundertwende des Jahres 1500 und später

der Familie von Donyn (Dona) gehörte, den nachmaligen Grafen zu Dohna, die im Meißenschen und der Niederlausitz weit

und breit begütert waren. Später war Baudach, wie die „Neumärkischen Lehnsbücher“ bezeugen, Dohnasches Afterlehn, ebenso wie

Beutnitz, Griesel, Skyren, Topper, Zettitz und andere.

Die Dohnas waren zwar die Besitzer, bewirtschafteten die Güter aber nicht selbst, sondern hatten sie in einem der Erbpacht

ähnlichen Verhältnis an Edelleute ausgegeben. So erwähnen die Lehnsbücher 1565 eine Frau von Baudach auf Baudach und Neundorf,

1583 Siegmund von Löben. Für Baudach und Neundorf zusammen mussten damals drei Ritterpferde gestellt werden.

Den Hauptteil des Gutes, also den jetzigen Hof, das Oberfeld, das Vorwerk und die Hinterheide (Fläche nach Pleiskehammer zu) scheint Zacharias von Löben besessen zu haben, während Melchior von Grüneberg Besitzer des Unterfeldes mit dem „Schmuge“ (Fläche an der alten Crossenerstraße) war.

Der 30jährige Krieg hat das Dorf sehr verwüstet. In der ersten Hälfte dieses Krieges besaß der Kurfürstlich Brandenburgische Geheime Rat George Abraham von Grüneberg Baudach als Afterlehn und verkaufte es am 16. Juli 1630 an den Landesältesten der Herrschaft Cottbus, Anton den Älteren von Pannwitz auf Kahren.

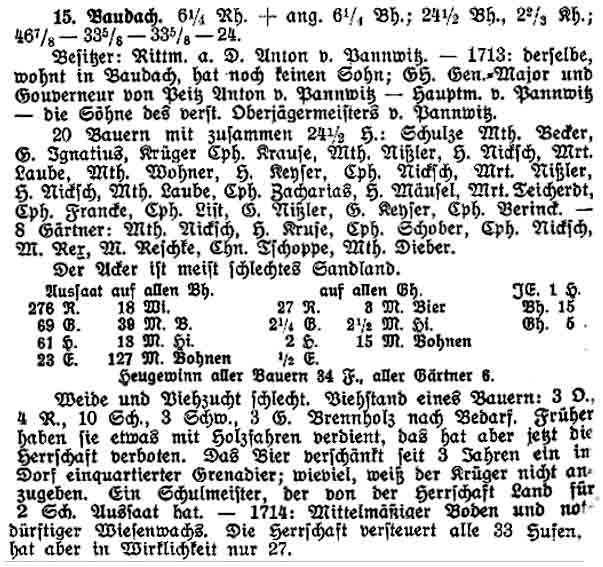

In der Klassifikation 1718/19 wird Baudach wie folgt erwähnt:

Baudach hatte als Besitzer: Rittmeister a.D. Anton v. Pannwitz.Im Ort gab es: 20 Bauern, und 8 Gärtner.

Der Acker ist meist schlechtes Sandland, deshalb waren Weide und Viehzucht schlecht.

Der Viehbestand eines Bauern: 3 Ochsen, 4 Rinder, 10 Schafe, 3 Schweine und 3 Gänse.Früher haben sie etwas mit Holzfahren verdient, das hat aber jetzt die Herrschaft verboten.

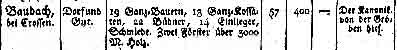

Im Bratring 1806 steht geschrieben:

Baudach war im Jahre 1806 ein Dorf mit Gut; es wurde von der Goeben verwaltet.

Es hatte 19 Bauern,18 Kossäten, 22 Büdner und 14 Einlieger; 1 Schmiede.

Baudach hatte 1806: 57 Feuerstellen u. 400 Einwohner .

In der “Topografischen Übersicht des Reg.Bez. Frankfurt/Oder” aus dem Jahre 1844 erscheint:

- Baudach war ein Dorf mit Gut des Regierungsrat v. Endell

mit 1 Jagdhaus und 1 Ziegelei.

es hatte 69 Wohngebäude und 541 Einwohner.

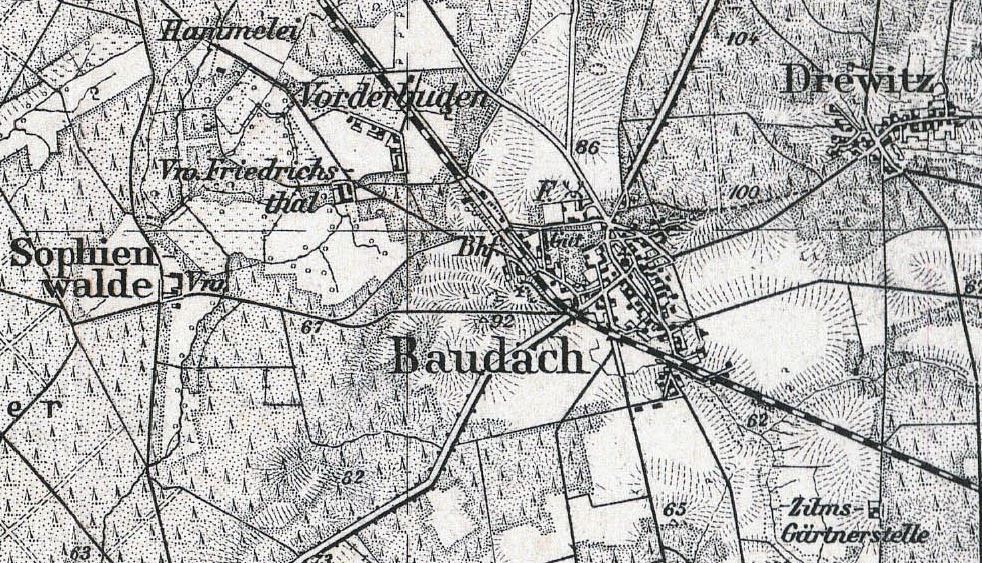

- Vorderbuden Etabl. u. Försterei zu Baudach.

6 Wohngebäude mit 31 Einwohnern.

- Hinterbuden Etabl. u. Teerofen zu Baudach.

5 Wohngebäude mit 33 Einwohnern.

- Friedrichsthal oder Kellerei Vorwerk zu Baudach.

2 Wohngebäude mit 21 Einwohnern.

- Hammelei Schäferei zu Baudach.

1 Wohngebäude mit 14 Einwohnern.

Für das Jahr 1852 werden genannt:

- Baudach mit Hinter- u. Vorderbuden und Ziegelei war ein Dorf mit Rittergut.

Es hatte 690 Einwohner

- Friedrichsthal oder Kellereiei war ein Vorwerk zu Baudach.

Es hatte 10 Einwohner

- Hammelei Schäferei zu Baudach.

1 Wohngebäude mit 10 Einwohnern.

- Baudach hatte 78 Häuser und 572 Einwohner.

- Vorderbuden hatte 6 Häuser und 46 Einwohner.

- Hinterbuden hatte 5 Häuser und 29 Einwohner.

- Friedrichsthal oder Kellerei hatte 2 Häuser und 14 Einwohner.

- Hammelei Schäferei zu Baudach.

1 Wohngebäude mit 16 Einwohnern.

- Ziegelei Ziegelei zu Baudach.

1 Wohngebäude mit 7 Einwohnern.

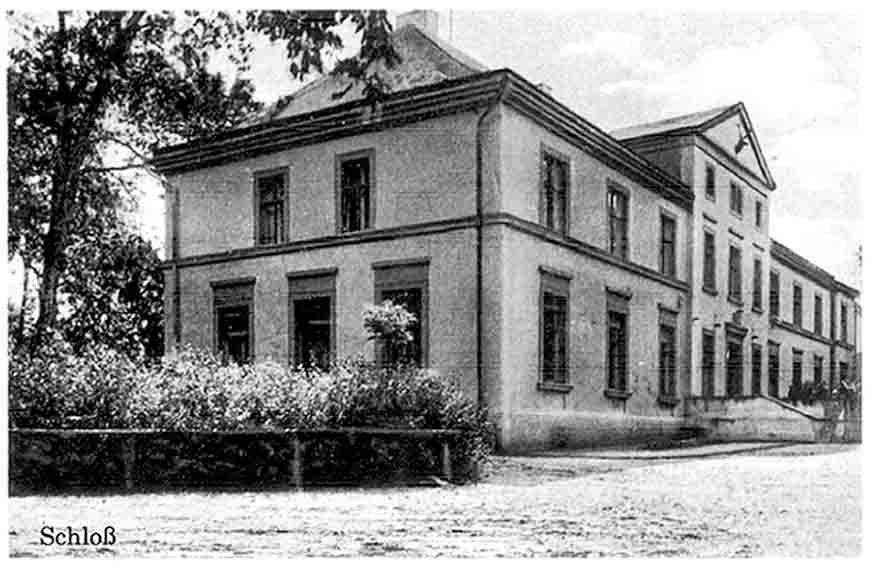

- Das Rittergut Baudach

Baudach besaß seit frühesten Zeiten bereits ein Rittergut. Die Geschichte des Gutes bis zum 30jährigen Krieg wurde bereits

im vorhergehenden Abschnitt unter "Geschichte des Ortes" aufgezeichnet. Seit 1630 war demnach Anton der Ältere von Pannwitz der

Besitzer des Gutes. Es folgte Christian von Pannwitz.Ums Jahr 1664 oder 1665 wurde sein Sohn Anton geboren. Schon früh trat er in brandenburgische Kriegsdienst. 1685 wird er als Gefreiter in Spandau erwähnt. 1694 wird Anton von Pannwitz Leutnant und nimmt 1696 seinen Abschied als Rittmeister. Er übernahm nunmehr die Bewirtschaftung der väterlichen Güter. Erst spät, bereits über 40 Jahre alt, heiratete er 1707 Dorothea von Glaubitz. Von den fünf Kindern überlebten ein Sohn und drei Töchter ihre Eltern. Sohn Friedrich, übernahm nach dem Tode seines Vaters am 16. Oktober 1736 zwar die väterlichen Güter, starb aber kurz darauf 1740 unverheiratet. Von den drei Töchtern übernahm in der Auseinandersetzung die Jüngste, Frau von Storch, die elterlichen Güter, trat sie jedoch noch zu Lebzeiten an Karl Friedrich Scholz ab, nachdem sie vorher mit Ihrem Besitz in Konkurs geraten war.

Karl Friedrich Scholz, der das Gut dann besaß, wird vom Chronisten Klaunig als ein halbsüchtiger und

geiziger Mann bezeichnet, der bei jeder Gelegenheit es gut verstand, seine Vorteile auszunützen. Während seiner Zeit wurde die

jetzige Kirche gebaut, die am 21. September 1783 feierlich eingeweiht wurde. Nach dem Tode des Gutsbesitzers Scholz im Jahre 1789

folgte ihm sein Schwiegersohn Carl Friedrich von Ludwig. Viele Lustbarkeiten gab es unter ihm in Schloss

und Park. 1795 zog er nach Crossen, 1806 ging er mit ins Feld gegen Napoleon und ist dann verschollen.

Nachfolger des am 12. Januar 1861 verstorbenen Gutsbesitzers von Endell wurde darauf der Ritterschaftrat und Landwehrleutnant

Wilhelm Fournier, zu dessen Zeiten in den Jahren 1872-1874 die Bahnstrecke Reppen - Rothenburg gebaut

wurde. Den Bemühungen des Ritterschaftrats Fournier ist es zu verdanken, dass Baudach Bahnstation wurde. Er starb am 9. Dezember

1902 im Alter von 71 Jahren.

Seine Ehefrau, die aus Ostpreußen stammte, verwaltete darauf das Gut mit viel Umsicht und Energie, in den letzten Lebensjahren

unterstützt von ihrem Schwiegersohn, den General der Infanterie a.D. Viktor Dallmer.

Zu Lebzeiten des Ritterschaftsrats Fournier wurde das ursprüngliche Baudacher Gut erheblich vergrößert durch Hinzukommen der Güter

Tammendorf und Lochwitz, so dass der Fourniersche Besitz zu den größten des Kreises gehörte. Am 29. April 1927 verstarb nach

längerer Krankheit im Alter von 85 Jahren Frau Rose Fournier.

Darauf verwaltete bis zu seinem Ableben am 21. Januar 1935 der so geliebte und geschätzte General a.D. Viktor Dallmer als

Generalbevollmächtigter einer Erbengemeinschaft das Baudacher Gut. Nach dessen Tode wurde die Besitzfrage nach einer Auseinandersetzung

unter den Erben der Art geregelt, dass nunmehr der Sohn Friedrich Dallmer, Besitzer des Baudacher Gutes ist, während seine Schwester,

Frau Elisabeth Geisler, Besitzerin des kleineren abgezweigten Gutes Friedrichsthal wurde.

- Die Kirche in Baudach

Die erste christliche Kirche in Baudach ist im Jahre 1405 erbaut und eingeweiht worden. Diese Tatsache ergibt sich aus

einer Mönchsschrift, die in dem Altar dieser Kirche gefunden und nachher in den Turmknopf der neuen Kirche gelegt worden ist.

Die Entzifferung dieser Schrift, welche in dem Altar dieser ganz aus Holz geschrotteten Kirche, die um den 11. oder 12. August

1781 niedergerissen wurde, aufbewahrt worden war, ergab:

“ Im Jahre des Herrn 1405, den 1. November, ist dieser Altar eingeweiht worden

durch den ehrwürdigen Vater in Christo Herrn Bischof Johann Gauden . . . . .“

Die heutige Kirche, die im Bilde zu sehen ist, ein massiver Putzbau mit Lisenengliederung,

wurde, wie aus einer Inschrift auf der Innenseite der Schranktür unter der Kanzeltreppe hervorging, in den Jahren

1782-1785 erbaut. Der Grundstein für die neue Kirche wurde schon am 28. August 1781 gelegt.

Der Westfront vorgelagert war ein quadratischer Turm mit verjüngtem verbretterten Aufbau und einer leicht geschweiften,

zinkgedeckten Haube. Ein Anbau für die Patronatsherrschaft befand sich an der Südwand. Die Westhälfte des Kirchenschiffs

hatte auf drei Seiten Emporeneinbauten.

Der schöne Kanzelaltar zeigte die Formensprache der Erbauungszeit.

Durch die feindliche Invasion der Russen im Siebenjährigen Krieg, im Jahre 1759, ist auch Baudach arg in Mitleidenschaft gezogen worden. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass fast alle Kirchengeräte, besonders die aus Silber und anderen Metall, von den Russen teils geraubt, teils unbrauchbar gemacht worden sind. Selbst die Särge in dem Gewölbe unter der Kirche wurden aufgebrochen und beraubt.

Weiter wurde berichtet, dass am 8. März 1822 in Baudach ein starker Sturm wütete , so dass viele Gebäude zitterten. Der damalige Schulmeister Klaunig bemerkte um ¾12 Uhr von seiner Schulstube aus, dass die Turmspitze sich bedenklich hin und her bewegte und plötzlich krachend auf das Kirchendach herabstürzte. Im Jahre 1823 wurde die Turmspitze mit dem Inhalt durch den Bau des Zimmermeister Hans Zerbe wieder eingerichtet und neu hergestellt.

Die Kirche besaß vor dem ersten Weltkrieg zwei Glocken. Eine Glocke mußte während des 1. Weltkrieges

abgeliefert werden. Erst im August 1926, konnte Ersatz beschafft werden. Die neue Glocke stammte aus der Hofglockengießerei

Franz Schilling Söhne in Apolda.

Früher besaß die Kirche auch eine Turmuhr. Kantor Klaunig fand sie im Jahre 1806 als sehr reparaturbedürftig vor.

In späteren Jahren ist sie gänzlich entfernt worden.

Die polnischen Katholiken haben die Wand hinter dem Altar mit großen farbigen Bildern versehen. Nach den Unterschriften zu schließen, sind hier Heilige und wohl auch andere Gestalten der polnischen Kirchengeschichte dargestellt.

Der Altar, den nach einer alten Inschrift der Küster Johann Gottlieb Lindner 1789 - sieben Jahre nach dem Kirchenbau und

vier Jahre nach dem Turmbau - anfertigte, blieb in wesentlichen Teilen erhalten, erfuhr jedoch einige erhebliche Veränderungen.

Denn aus dem Kanzelaltar wurde die in der Mitte befindliche Kanzel herausgenommen. An ihre Stelle setzte man ein großes Marienbild.

Ferner beseitigten die Polen die Palmenbäume, die der Baudacher Lehrer, Kantor und Chronist Klaunig Mitte des

19. Jahrhunderts vor die beiden Altarsäulen gestellt hatte.

Das Kirchengebäude selbst, das Werk Crossener Meister des späten 18. Jahrhunderts, erscheint uns fast unverändert.

Es erhielt nur statt der Wetterfahne, die bereits einmal 1822 bei einem Sturm herunterfiel und deren Knopf Geschichtsdokumente enthielt, ein Kreuz. Ferner wurden die Tannen vor dem Gotteshaus und das Kriegerdenkmal entfernt.

Das Innere der Kirche, die jetzt den katholischen Gläubigen dient, weist damit gegenüber früher bemerkenswerte Änderungen auf.

- Die Schule in Baudach mit ihren Lehrern Klaunig und Saemann

Unter den Lehrern an der Baudacher Schule trat besonders der Kantor Klaunig durch seine „Baudacher Chronik“ hervor.

Er amtierte in Baudach bis einschließlich 1859, also bis zum 73. Lebensjahr. Er war eine Lehrerpersönlichkeit ganz besonderen

Formats, was insbesondere durch die Ehrungen zum Ausdruck kam, die ihm anlässlich seines 50jährigen Erzieherjubiläums im Dezember 1853 zuteil wurden.

Der Kantor schreibt in seiner Selbstbiografie:

Am 23. Dezember 1806 bin ich, Friedrich Gottlieb Klaunig, in Baudach als Lehrer eingezogen. Ich wurde in Ogrossen bei

Calau in der Niederlausitz am 25. Mai 1786 am Himmelfahrtstage. Mein Vater war daselbst Schulmeister und Organist. Am 2. Juni 1801

wurde ich gegen meinen Neigungen ins Seminar nach Luckau gebracht, weil mein Vater eine große Vorliebe für das Schulfach hatte

und mich von den Soldaten frei halten wollte, die er nicht leiden konnte.

Nach erfolgreicher Eignungsprüfung dort wurde ich bereits nach 14 Tagen aufgefordert, in das Seminar zu Luckau einzutreten.

Meine Neigungen waren eigentlich auf das Baufach gerichtet, wie mein Großvater in Sallgast, wie mein Vater auch Tischler und Instrumentenbauer war.

Im Herbst 1803 wollte ich vom Seminar abgehen und in Sonnewalde Orgelbauer lernen; was aber so lange durch meinen Vater

verzögert wurde, bis ich im November aufgefordert wurde, die Hüttenschullehrerstelle in Neubrück am Bober bei Crossen

anzunehmen, wo ich am 5. Dezember 1803 ins dortige Schulamt eintrat.

Im Jahre 1805 wollte ich als Rechnungsführer nach Wien gehen. Und 1806 vereitelte die Schlacht bei Jena und Auerstedt das

Angebot, Forstsekretär in Groß Schönebeck in der Churmark zu werden, worauf ich im Dezember 1806 die Berufung nach Baudach annahm.

Mit der Christnacht am 24. Dezember 1806 habe ich in Baudach das Kirchenamt und am 2. Januar 1807 das Schulamt angetreten.

Im März 1807 heirate ich Johanne Charlotte Henkel, Tochter des Papierfabrikanten Henkel in der Crossener Papiermühle.

Die Frau starb schon im Jahre 1813 an der Auszehrung; nach dem Tode seiner Frau heiratete der Kantor die ältere Schwester,

die im Jahre 1844 an derselben Krankheit verschied. Zum dritten Male heiratete er dann die Witwe Anne Rosine Roy, geborene Schmidt,

wohnhaft in der Kleinmühle in Drewitz, wo er dann später sein Lebensabend verbrachte.

|

So sehr die Fähigkeiten und hervorragenden Leistungen des Kantor Klaunig auf der einen Seite anerkannt wurden,

so stellt man sich ihn bei seinem steten Vorwärtsstreben in seine ihm liebgewordenen Schularbeit auf der anderen Seite Schwierigkeiten

entgegen, die manche Lehrer von heute gar nicht so unbekannt sein dürften. Das Jahr 1825 war nach Ansicht des Kantors einen Wendepunkt. Wenn bis dahin die Wünsche des Lehrers auf Anschaffung von Lehrmittel usw. gern erfüllt wurden, so sollte mit der 1825 eingetretenen Separation das mit einem Schlage anders werden. Der Geist der Liebe, Eintracht, Rechtlichkeit, Gemeinnützigkeit und Wahrheit entfloh; Geiz, Missgunst, Habsucht, Neid, Hass, Verfolgung und Rache zerrütteten den geistigen Aufbau und Aufschwung in der Gemeinde. |

|

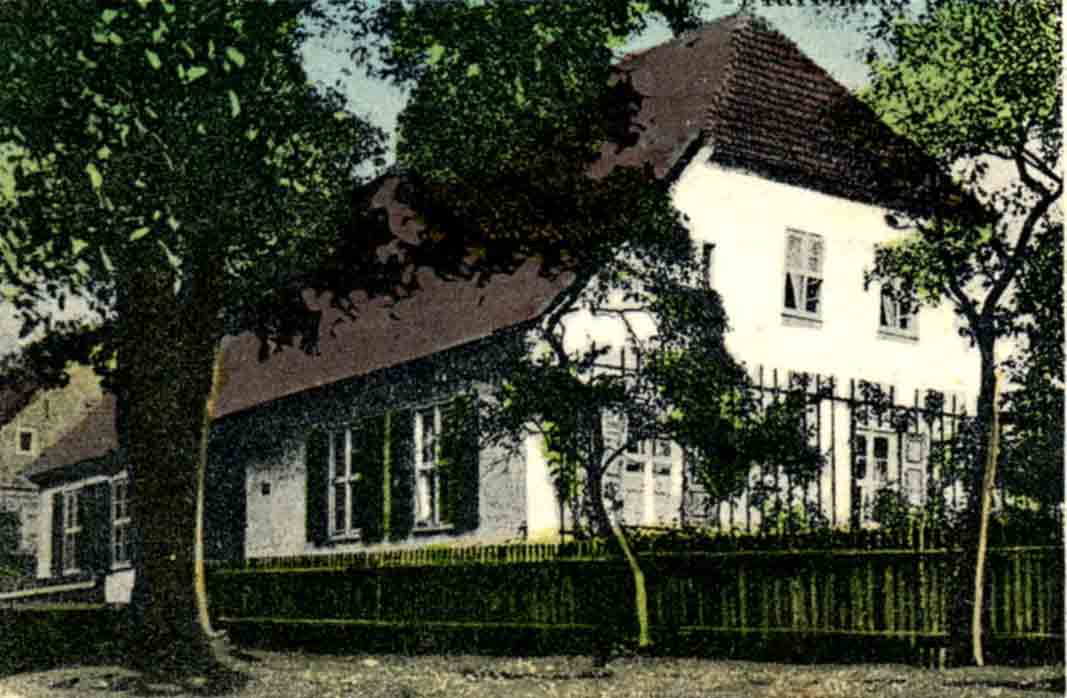

Die alte Schule neben der Kirche, in der Lehrer Saemann wirkte

und mit seiner Familie wohnte, dient heute als Kindergarten. Hier bekamen die heute noch lebenden Baudacher von Lehrer Alfred Saemann das Rüstzeug fürs Leben. Die Polen bauten eine neue Schule am Wege nach Drewitz. |

Das Verhältnis zu dem neuen Gutsbesitzer Endell war durchaus nicht rosig; dieser dachte vor allem auch an seinen eigenen Vorteil und hielt die gesetzlichen Leistungen an Kirche, Pfarrer und Schule für unrecht, überflüssig und unnötig.

Zum 1. Januar 1860 wurde der tüchtige Schulmeister und Kantor Klaunig in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Seinen Lebensabend verbrachte er dann in der Kleinmühle zu Drewitz, wo er auch die Chronik in mehreren Jahren schrieb und vollendete.

Dieses von Kantor Friedrich Gottlieb Klaunig handschriftlich geschriebene Werk

“Geschichte von Baudach nach Urkunden,

Mittheilungen alter Leute und eigenen Erlebnissen"

stellte eine Geschichtsquelle dar, wie sie wohl kaum ein anderes Dorf unseres Heimatkreises aufzuweisen hatte. Das Klaunig-Werk

ließe sich hervorragend als Quelle für Heimatgeschichtsschreibung in deutscher Sprache benutzen. Die Handschrift dürfte insbesondere

über die rechtlich-wirtschaftliche Lage im Heimatkreis bei und nach den Stein-Hardenbergschen Reformen (Bauernbefreiung, Separation)

wertvolle Auskünfte geben, denn Kantor Klaunig war ein um Recht und Bildungsfortschritt bemühter Mann. Er stand - wie bereits erwähnt -

der Gutsherrschaft sehr kritisch gegenüber.

Nach der Vertreibung im Jahre 1945 war die Klaunig-Chronik verschollen. Es begann die Suche nach ihr.

Plötzlich wurde in einem Brief des Landsmanns Willi Gutsche vom Anfang März 1974 an Karl Wein mitgeteilt, dass die alte Baudacher

Chronik noch vorhanden wäre und vom jetzigen polnischen Schulleiter aufbewahrt wird. Hierbei kann es sich eigentlich nur um

das vor über 150 Jahren von Kantor Friedrich Gottlieb Klaunig verfaßte Werk handeln.

- I n f r a s t r u k t u r

Jischkes Gasthof

Neuwerks Gasthof

Das dörfliche Leben bestimmten die Land- und Forstwirtschaft. Es waren die Bauernhöfe und die kleinen Gehöfte der Kossäten, die an das heimatliche schöne Baudach erinnern. Dadurch war auch der Erwerb und das Fortkommen der Einwohner gesichert.

Auch Gewerbe und Handwerk gab es. Stellvertretend sollen genannt werden: Schmiede, Stellmacher, Tischler, Dachdecker und Schuhmacher.

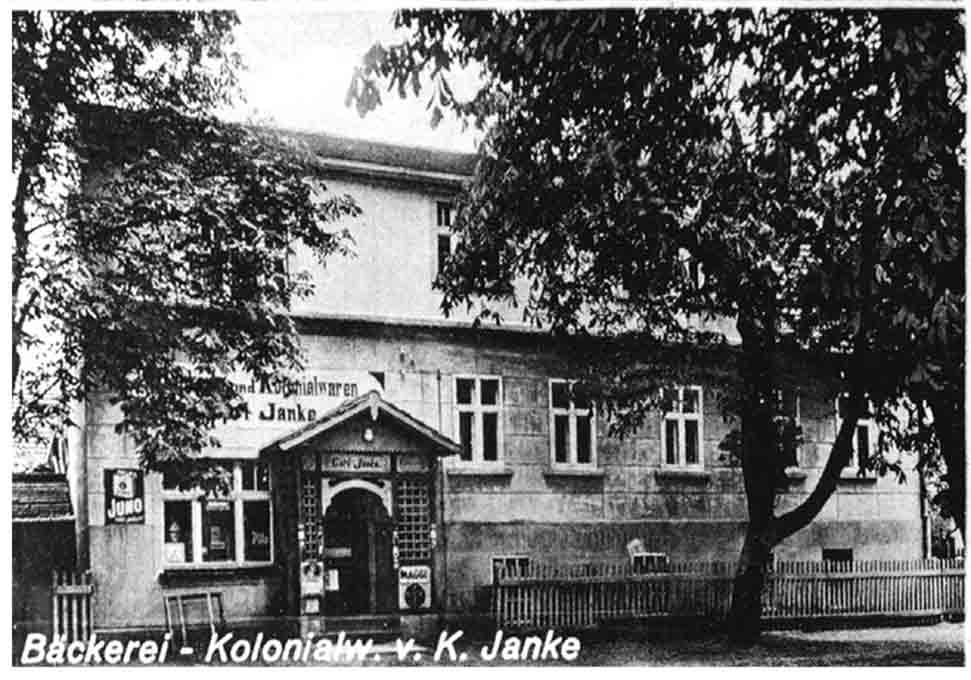

Der Kolonialwarenhändler und der Bäcker muss auch erwähnt werden. Und nicht zu vergessen sind die beiden Gasthöfe von Jischke und Vorwerk.

Auch verkehrsmäßig war Baudach gut erschlossen. Es war durch die Bahnverbindung Breslau-Stettin zum Verkehrsknotenpunkt umliegender Orte geworden. In der Zeit vor 1939 kamen die Reisenden von weit her: aus Güntersberg, Zettitz, Skyren, Dobersaul, Kuttel und Drewitz. Damals war die Bahnverbindung das erste und beste Verbindungsmittel.

So fuhr z.B. die Handelsfrau Ida Bachnick in Zeiten der Hochkonjunktur mit Feld- und Waldfrüchten täglich nach Berlin zur Markthalle. Abends gegen 21 Uhr verließ sie Baudach, bepackt mit Eiern, Pilzen, Blaubeeren und Obst. Es war immer eine aufwendige Fahrt, in Reppen musste sie mit ihrer umfassenden Fracht umsteigen. Am Morgen um 3 Uhr war sie wieder zu Hause, um ihre nächste Tour vorzubereiten.

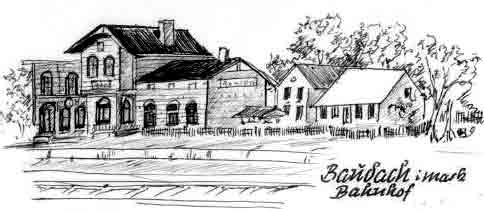

Bahnhof von Baudach

Baudach hatte drei Bahnbrücken, unter der Bahnstrecke Stettin - Breslau (Reppen - Rothenburg): die Skyrsche Brücke (Stahlkonstruktion), die Gaibrücke (Rundbogen aus Ziegelmauerwerk) und die Endebrücke (Stahlkonstruktion).

Die acht Teiche waren: der Ziegelteich, der Springteich, der Schlossteich, der Weinbergsteich, der Parkteich, der Gaiteich, der Endeteich und der Feuerwehrteich. Außerhalb des Ortes in Richtung Dobersaul lagen noch die Laskenteiche.

Vom Weinbergsteich floss die „Schurre“ unter der Straße zum Bahnhof an der Grundstücksgrenze Gutsche/Otto Kaiser und Szymanski/ Georg Bohrisch und unter der Chaussee durch, zum Gehöft von Frau Kuwalt. In ihrem Garten befand sich ein kleiner Teich, dessen Wasser noch in Richtung Bahnstrecke floss und versickerte.

|

|

|

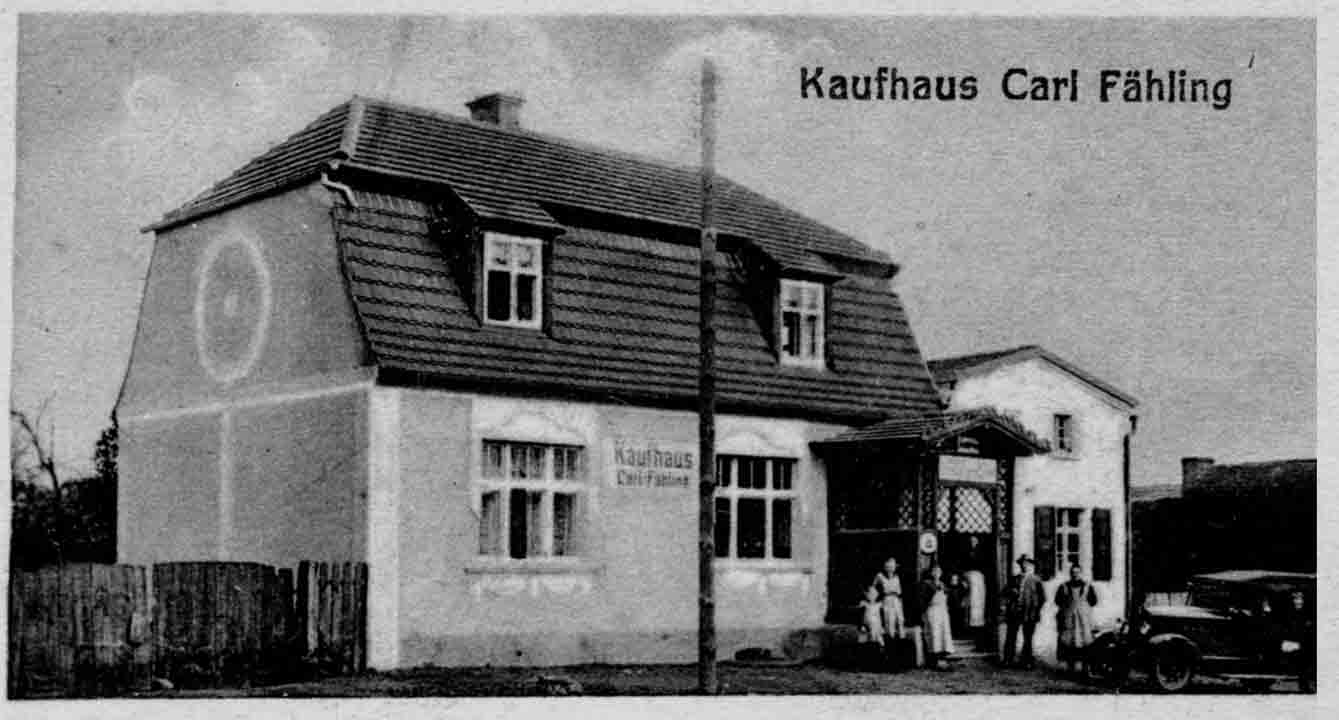

| Kaufhaus Tiebel | Kaufhaus Fähling | Kaufhaus Janke" |

Ortskundige Besucher von Baudach vermissen die historische Weinpresse im Gutspark. Diese wurde von den polnischen Denkmalspflegern neu renoviert und befindet sich jetzt im Freilichtmuseum von Ochelhermsdorf (Ochla) bei Grünberg.

Der Gutsbesitzer um von Ludwig ließ sie um 1795 erbauen und durch einen Laubengang mit dem „Schloss“ verbinden. Die Weinpresse auf dem Weinberghügel diente neben Statuen und Springbrunnen der Verschönerung des Parks. Damals ist der Baudacher Weinberg bebaut und gepflegt worden.

Auch zur Zeit der von Zastrow stand der Rebenanbau in Blüte. Der Gutsbesitzer von Endell kümmerte sich nach 1838 nicht mehr um den Weinberg. Leider liegen uns keinerlei Informationen darüber vor, wie man den Wein dort presste.Der Rebenanbau ging im Laufe des 19. Jahrhunderts im Kreis Crossen und allgemein zurück.Durch die verbesserten Transportmöglichkeiten war guter Wein aus südlicherem Gefilde leicht zu erwerben.

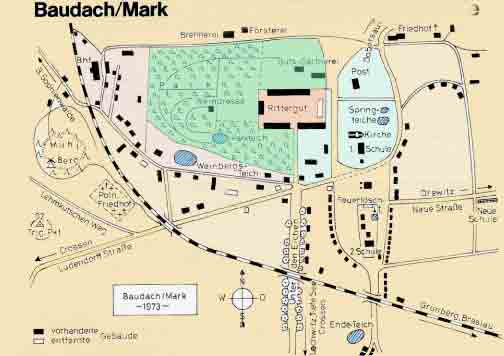

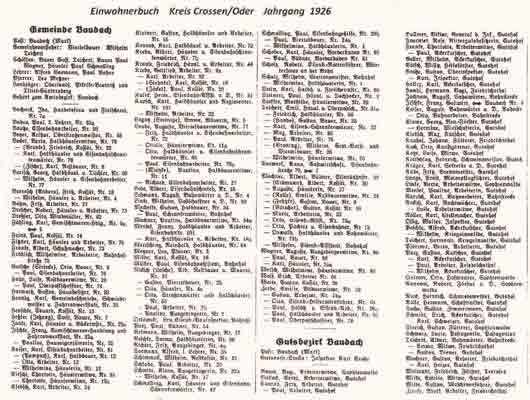

- Baudach - Ortsplan mit Häuserverzeichnis

Für diesen Abschnitt stellte unser Landsmann

Willi Gerlach

seine Unterlagen (Ortsplan mit Einwohnerverzeichnis - Stand 1945) dankenswerterweise zur Verfügung.

Leider fehlt zur Legende zum Ortsplan noch das zugehörige Häuserverzeichnis.

Zusätzlich lag dem Webmaster noch das Einwohnerbuch von 1926 vor.

Im Jahre 1939 gab es in Baudach 189 Haushalte.

Beide Unterlagen sollte der Interessierte Anwender zwecks besserer Lesbarkeit vergrößern (durch Doppelklick).

- Baudach - im Jahre 1945

Das Geschehen in Baudach im Jahr 1945 bis zur Vertreibung aller Einwohner wurde auszugsweise einem Erlebnisbericht unseres Baudacher

Landsmanns Willi Gerlach – veröffentlicht im Internet unter Google „Trans Odra Willi Gerlach“ – entnommen.

Dieser Bericht zeigt die damalige Situation in den Kreisdörfern unseres Nordkreises nach den Einmarsch der Russen bis zur Landnahme

unserer Heimat durch die Polen.

Vor dem Herannahen der russischen Armeen zu Beginn des Jahres 1945 sind auch in Baudach Teile der Bevölkerung nach Westen geflüchtet,

während andere zu Hause blieben. Die Familie Gerlach flüchtete nicht, sie erlebte den Einmarsch der Russen in Baudach.

Situation kurz vor dem Russeneinmarsch

Es war Ende Januar 1945 – die Situation änderte sich. Von Posen kommend, kamen immer mehr Lazarettzüge an, und in diesen

Lazarettzügen sahen wir … viele Verwundete. Früher war es so, dass man in die Züge nicht hinein gucken konnte, jetzt waren auch

die Vorplätze mit Verwundeten belegt, man sah plötzlich blutige Verbände, was früher überhaupt nicht der Fall war, jetzt kamen

Fragen auf, die aber eigentlich keine Antworten fanden.Es kamen die ersten Trecks hier in unser Dorf. Und da hörten wir dann, sie wären von Panzern überrannt, überrollt worden, soundso viele wären nicht durchgekommen, auch, von diesen Wagen, die hier bei uns im Dorf erschienen, waren einige beschädigt, wir hörten erstmals davon, dass Zivilisten erschossen worden waren, wir hörten, dass Frauen besondere Erlebnisse hatten, aber … die nächsten Tage verliefen wieder ruhig.

Ankunft der russischen Truppen in Baudach

Bis dann eines Morgens, es muss der 1. Februar gewesen sein, gesagt wurde,

dass russische Spähwagen durchs Dorf gefahren wären, also russische Vorposten, und es dauerte nicht lange, es war so gegen

Mittag, da standen die ersten Panzer vor unserer Tür. Die ersten, die bei uns in die Wohnungen kamen, die verhielten sich

ziemlich… menschlich. Es gab kaum Probleme, aber bei den nachkommenden Truppenverbänden, da ging es dann schon etwas anders zu.

Gleich in der ersten Nacht, da hörte man plötzlich ein Knallen. Wir guckten zum Fenster raus, da brannte schräg gegenüber

das erste Haus. Am nächsten Tag am nächsten Abend war unser Nachbarhaus dran, Kiebels Ecke. Unsere Oma, meine Großmutter,

die rief „Jungs, holt mal ganz schnell den Handwagen aus der Scheune“. Mein Bruder und ich, wir eilten hinüber in die Scheune

und wollten den Handwagen heraus holen, aber als wir aus unserem Scheunentor herauskamen, sind wir den Russen auf unserem Hof begegnet.

Wir haben es dann doch irgendwie geschafft, dass wir mit unseren Handwagen hinüber kamen ins Haus.

Die kommende Nacht war schlimm. Meine Großmütter, Mutter von Vater, Mutter von meiner Mutter, und meine Mutter, wurden geholt,

sie sollten zum Kochen. Aber vorher noch, wir standen bei uns in der Küche, und der eine Soldat wollte meine Mutter anfassen,

da sprang mein Bruder dazwischen, der Russe verstand das natürlich richtig, als Drohung, Bedrohung. Der Russe nahm die

Maschinenpistole und wollte meinen Bruder rausdrängen, da warf sich meine Mutter dazwischen „Nehmt mich, nehmt mich“.

Na ja, und da wurden die Frauen von uns getrennt, und sie kamen erst irgendwann mitten in der Nacht, wieder zu uns. Zu uns,

das waren mein Großvater, mein Bruder und ich. In dieser Nacht haben wir nicht geschlafen, was selbstverständlich ist,

und diese Russen, das muss ich nachtragen, die verlangten nach etwas ganz Bestimmten, wir verstanden sie aber nicht.

Und dann gingen sie durch die Räume und fanden dann endlich Sauerkraut. Eingelegtes Sauerkraut.

Am nächsten Tag entschlossen wir uns, aus unserer Wohnung in die Wohnung, der Großeltern, die in der Nähe des Bahnhofs lag,

umzuziehen. Unsere Nachbarn, sie hatten zwei Mädchen, die damals 14 und, 15, 16 Jahre alt waren, und die Nachbarin bat uns,

dass wir die jüngere Tochter mitnehmen, denn die hatten auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, in dieser bestimmten Nacht.

Und wir zogen zum Bahnhof um.

Selektion der deutschen Gefangenen auf russische Art

Meine Mutter und die beiden Großmütter, die wurden in den folgenden Tagen wieder zum Kochen geholt und zwei oder drei gefangene

deutsche Soldaten, die kamen hinzu und schälten Kartoffeln. Die Gefangenen sagten dann irgendwann zu den Frauen: „Ja, morgen

sind wir wieder hier“,… „und übermorgen wieder, aber wir werden immer weniger“.Sie wurden praktisch in einem Tagesmarsch umher getrieben und fanden sich abends wieder bei uns in Baudach am Bahnhof. Aber es waren weniger. Die Schwachen lagen dann im Straßengraben. Ich habe später nach dem 10. Februar, viele, viele Tote in einem Straßengraben gesehen. Ich denke, dass das beabsichtigte Kreismärsche waren, ich habe sie dann als „Todeskreise“ bezeichnet; jetzt wurde auf russische Art und Weise selektiert: die Schwachen, die blieben eben zurück, und die Starken, die wurden eben nach Russland transportiert.

Der Osttrieb nach Wutschdorf

Wir wurden dann am 10. Februar aufgefordert unsere Wohnung zu verlassen, wir sollten uns alle Ausgang

des Dorfes gegen Norden sammeln. Jeder kam mit dem was er hatte, wir hatten ja nun unseren Handwagen. Parallel zu uns liefen

deutsche Gefangenen, in dreier oder vierer Reihen, wir waren am Dorfrand angekommen, da wurden diese Gefangenen auf ein freies

Feld getrieben und es dauerte nicht lange, es knatterten Schüsse. Die Gefangenen wurden dort erschossen. Viel, viel später

sagte eine Frau, die aus einem Nachbarort kommt: „Ja, Baudach ist uns in ganz schlechter Erinnerung. Da haben Leichenberge

gelegen von erschossenen Soldaten“.

Unser Treck ging dann weiter bis nach Dobersaul. Am Rande von Dobersaul wurde unserer Bürgermeister

erschossen. Unterwegs trafen wir junge deutsche Soldaten. Zum Teil waren es Flaghelfer, die damals mit 15, 16, 17 Jahren,

eingezogen worden waren, wir gaben ihnen soweit wir konnten, etwas Nahrung, … ob die den nächsten Tag überlebt haben, das bezweifle ich sehr.

Wir zogen weiter, kamen dann in einen Ort namens Topper. Hier wurden am Abend junge Mädchen von uns

weggeholt. Die kamen uns dann am nächsten Tag entgegen. Keiner fragte. Wir sprachen nicht mehr darüber, Kopf runter und weiter.

Wir kamen dann nach Lagow, dort hatte ich eigentlich meine schlimmsten Erlebnisse, als damals

noch nicht 13-Jähriger. Bei den Massenerschießungen hier am Dorfrand, standen wir dabei. Davon träume ich heute noch.

In Lagow erlebte ich, dass ein Russe ein kleines Kind an die Beine packte und gegen die Wand schlug, weil die Mutter nicht so wollte, wie er wollte.

Ein paar Tage später ging es weiter, und ich erwähnte vorhin schon, dass ich etwas später die gleiche Erfahrung machte,

dass viele, viele Leichen Soldaten, mit eingeschlagenem Schädel mit Genickschuss im Straßengraben lagen. Zwischendurch auch

Frauen, Zivilisten, und es ging weiter in einen Ort namens Wutschdorf. Dieser Ort liegt im Kreis Züllichau-Schwiebus.

Mein Bruder – damals bereits 15jährig- , wurde mehrfach von den Russen abgeholt, der hatte aber immer wieder Glück, dass er

entweder entlassen wurde, oder einmal, aber das passierte jetzt hier in Wutschdorf, da war er bis zur polnischen Grenze mit

einem Viehtrieb unterwegs und gegen Abend, ist er gemeinsam mit einem Jüngeren geflüchtet. Dieser konnte sich durchschlagen,

und er lebt heute auch in Westdeutschland.

Straßenbild mit den Gehöften Nicksch, Borras, im Pfarrhaus: Franke / Zerbe, Steinert

Wir mussten dann allerdings dann jeden Morgen, es war ja nun schon April, raus, so wie es hell wurde, kamen die Russen, kamen Soldaten, holten uns ab, wir bekamen einen Spaten in die Hand gedrückt und mussten die Felder umgraben. Es ging jetzt hier nicht darum, dass die Felder für eine Ernte vorbereitet werden sollten, für Kartoffeln- oder Getreideaussaat, es ging den Russen lediglich darum, wir konnten hier schneller oder besser bewacht werden. An bestimmten Punkten saßen Posten, die hatten Langeweile, die schossen in die Luft, machten Blödsinn, und wir haben gegraben, aber wir haben dann nicht mehr gegraben, wir haben die Erde praktisch nur noch ganz flach angestochen und umgeworfen, es sah schwarz aus.

Dann und wann durften mein Bruder und ich mit unserem Opa, dem hatte man ein paar Pferde in die Hand gedrückt, der musste dann das Feld umpflügen, hier ging es wirklich darum, das Feld vorzubereiten für spätere Aussaat, da durften wir die Pferde führen. Abends sind mein Bruder und ich dann mit den Pferden ins Dorf geritten, das waren kleine Panjegäule. Wir alle hatten zur damaligen Zeit Untermieter in unserer Kleidung und bekamen dann auch einen ziemlich schlimmen Ausschlag.

So ging es dann in Wutschdorf weiter und eines Tages – es war schon der 8. Mai – hörte man eine wüste Knallerei vor dem Fenster: „Wojna kaput“. Der Krieg war zu Ende.

Und dann irgendwann,… Mitte Mai, hieß es „heimwärts“.

Heimkehr vom Osttrieb

Unser Handwagen wurde wieder beladen und wir zottelten ab. In einem Dorf namens Kunersdorf, sahen wir,

dass der Wald vor uns brannte, aber wir mussten von Kunersdorf nach Dobersaul durch den Wald, der aber nun jetzt vor uns brannte.

Die meisten Familien, die tendierten dahin, dass sie zurück bleiben, nur nicht durch den Wald gehen, doch unsere Mannschaft:

Großvater, zwei Großmütter, meine Mutter, mein Bruder und ich, und noch zwei, drei andere Familien, wir machten uns auf und

hinein in den Wald. War ja runter gebrannt, so glaubten wir.

Mitten drin im Wald kam das Feuer wieder. War wie ein D-Zug, so hörte sich das Ganze an. Meine Mutter lief barfuß, sie hat die Schmerzen nicht gespürt. Nur noch wenige Kilometer, dann waren wir in Dobersaul angekommen.

Hier haben wir dann Quartier in einem Saal der Gastwirtschaft bezogen. Einige Stunden später kamen dann auch die Zurückgebliebenen bei uns an, die dachten natürlich - wir wären schon längst verkohlt. Am nächsten Tag ging es dann heimwärts in unseren Heimatort Baudach.Wir stellten dort fest, dass unser Haus besetzt war, da war die russische Kommandantur drin. Wir wurden gegenüber in einem anderen Haus untergebracht, deren Besitzer geflohen waren, haben dann dort die nächsten Tage verbracht. Erst Ende Mai, Anfang Juni, konnten wir in unser Haus wieder hinein. Wir haben uns eingerichtet, so gut es konnte, alles was uns fehlte, haben wir aus anderen Häusern geholt, deren Besitzer geflohen waren.

Die Vertreibung aller Einwohner aus Baudach

Bald kam der Tag der Vertreibung, diese betraf das ganze Dorf. Da gab es nichts, nein, da gab es nur eins „wer hier bleiben möchte,

der wird erschossen“. Später hieß es dann offiziell in der DDR – wir sind Umsiedler.Wir wurden also „umgesiedelt“? Mit Reitpeitsche und Gewehrkolben?

“Nej nej, Umsiedeln funktioniert anders,wenn z.B. eine Talsperre oder ähnliches gebaut wurde, dann wusste man früher, „ihr müsst dann irgendwann weg“, das war für mich Umsiedeln, dafür wurde man dann auch entsprechend entschädigt. Ja? Aber das was bei uns passiert war: Vertrieben. Ganz einfach Vertrieben.“

Wir hatten keine andere Wahl. Wir versammelten uns wieder mit unseren Handwagen und wurden aus dem Dorf getrieben. Wir sind dann mit unserem Handwagen bis kurz vor Crossen gekommen. Kurz vor Crossen mussten wir umkehren, weil den polnischen Milizangehörigen, die uns während der Vertreibung überwachten, plötzlich einfiel, dass ja die Oderbrücke in Crossen zerstört war und dann ging es an einem der nächsten Tage zurück nach Frankfurt/Oder, dort über die Oder, und dann waren wir im Restdeutschland angekommen.

Von Frankfurt/Oder sind wir dann ein paar Tage später Richtung Berlin gezogen, denn in Berlin hatten wir die einzigen Verwandten, die westlich der Oder wohnten, wir hielten uns dann ein paar Wochen in Berlin auf. Ich ging dort wieder zur Schule. Mitte Juli 1945, wurden wir dann wegen der schlechten Verpflegungslage aus Berlin ausgewiesen. Wir fanden dann in Sachsen-Anhalt endlich eine Bleibe. Änd 09.03.2019