Kossar

( Kosierz )

mit den drei Städten

- - - - - - - - - - -

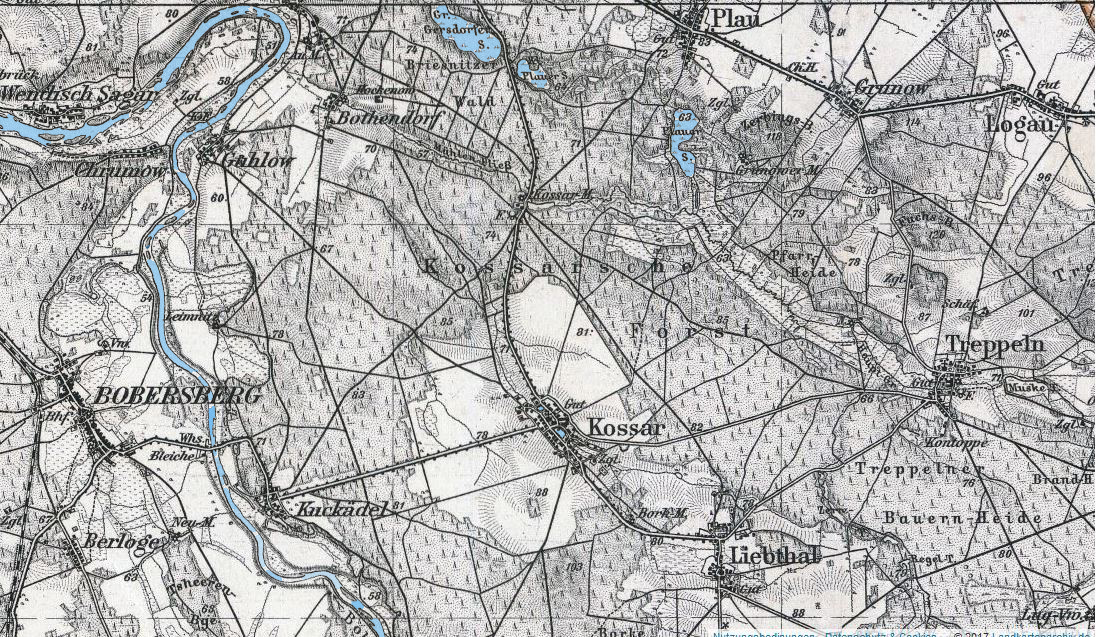

Von Crossen/Oder kommend, erreicht man Kossar, indem man auf der ehemaligen Reichsstraße 5 in Richtung Grünberg fährt.

Nach 7 km - Gersdorf ist erreicht - biegt man rechts nach Kossar ab, nach weiteren 6 km wird das Ziel erreicht.

Kossar hatte bei der letzten Volkszählung im Jahre 1939 516 Einwohner und war eingegliedert zum Amtsbezirk Liebthal, zu dem auch Kuckädel, Tornow, Weißig, Treppeln und Lippen gehörten.

Kossar konnte bis zum Krieg 1939/1945 eine der Zeit entsprechende gute Infrastruktur aufweisen. Eine geordnete Verwaltung mit gewähltem Bürgermeister und Bürgervertretern. Im Ort war auch der Amtsvorsteher ansässig, der für sieben umliegende Gemeinden zuständig war.

Mit Schule, Feuerwehr, Post-Fernmeldewesen, Elektrizitätsversorgung, Kirche und Friedhof sowie verschiedenen

Vereinen war das Wichtigste vorhanden. Ab 1940 gab es einen Kindergarten. Bauern, Landwirte, Gaststätten und Handwerker aller

Gewerberichtungen waren vor Ort. Ein Rittergut, dass für ein Teil der Bewohner Arbeitsmöglichkeiten brachte und auch für Wohnraum

sorgte.

Einige Bewohner pendelten zur Arbeit nach Crossen und in andere Städte, wie Guben, Sommerfeld, Bobersberg oder

Frankfurt/Oder, die in angemessener Zeit erreichbar waren.

Gut befestigte Straßen nach Crossen, Bobersberg und Liebthal waren vorhanden. Die Ortsdurchgangsstraße war mit Basalt-Steinen gepflastert, an einer Seite mit Bordstein den erhöhten Bürgersteig, an der anderen Seite den Sandweg, wo Pferd und Kuhgespanne fuhren.

- zur Geschichte des Ortes

Leider ist die Vergangenheit von Kossar geschichtslos, d.h. über den Ursprung des Dorfes liegen keinerlei schriftliche Quellen vor. Die ersten Nachrichten über Kossar tauchen erst um 1500 auf, wo selbst seit dem letzten Viertel des 15.Jh. die Rabner oder Rabenau ansessig waren..

Im Jahre 1500 huldigte in Frankfurt/Oder "Nikel Rabenow zu Coscher" dem Kurfürsten Joachim I. (1499-1535) und empfing seine Lehen.

Gegen Ausgang des 17.Jh. war kurzzeitig ein Georg Siegmund von Knobelsdorff der Herr auf Kossar. und Kuckädel. Er erbaute zwischen den Teichen ein stattliches Gutshaus. Sein Sohn Wenzeslaus war der berühmte Baumeister Friedrich des Großen.

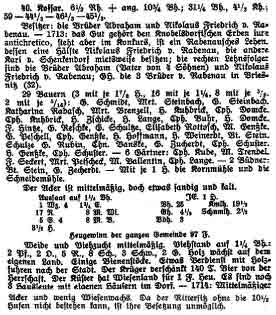

In der Klassifikation 1718/19 wird Kossar wie folgt erwähnt:

Kossar hatte als Besitzer die Brüder Abraham und Nikolaus v. Rabenau. Es steht aber im Konkurs und wurde 1713 an die Knobelsdorfschen Erben verpfändet.Im Ort gab es:

• 29 Bauern,

• 6 Gärtner und 2 Büdner.

Ein Hufe gehörte zur Kornmühle, eine zur Schneidemühle. Der Acker war mittelmässig, etwas sandig und kalt. In der Gemeinde

wurden 97 Fuder Heu geerntet. Weide und Viehzucht waren mittelmässig.

Auf 1¼ Hufe konnten 2 Pferde, 2 Ochsen, 5 Rinder, 8 Schafe, 3 Schweine und 2 Gänse gehalten werden.

Das Holz wuchs auf dem eigenen Land. Im Ort gab es einige Bienenstöcke, etwas Verdienst gab es durch Holzfuhren nach der Stadt.

Der Krüger verschänkte 140 Tonnen Bier von der Herrschaft. Im Dorf gab es noch 8 Hausleute mit eigenen Häusern. Der Wiesenwuchs war gering.Im Bratring 1806 steht geschrieben:

Kossar war im Jahre 1806 ein Dorf mit einem Gut; es gehörte dem Freiherrn v. Kottwitz Erben.

Es hatte 17 Ganzbauern,11 Halbbauern,8 Ganz-Kossäten, 4 Halbkossäten, 11 Büdner und 8 Einlieger.

Außerdem 1 Schmiede, 1 Wassermühle und 1 Ziegelei.

Kossar hatte 1806: 64 Feuerstellen u. 419 Einwohner .

In der “Topografischen Übersicht des Reg.Bez. Frankfurt/Oder” aus dem Jahre 1844 erscheint:

- Kossar war ein Dorf mit Rittergut, dem Baron v. Kottwitz gehörig.

Es hatte 85 Wohngebäude und 563 Einwohner.

Es hatte 1 Jägerhaus, 1 Ziegelei und 1 Wassermühle

- Kossar war ein Dorf mit Mühle und Vorwerk - Rittergut.

Es hatte 612 Einwohner

Es hatte 78 Häuser und 580 Einwohner .

2 Wohngebäude mit 14 Einwohnern.

- Die Kirche in Kossar

Die Kirche in Kossar wird in dem Buch: „Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg – Band VI Teil 6 Kreis Crossen“, wie folgt beschrieben:

Die Kirche, ein im Grundriß rechteckiger Findlingsbau mit eingezogenem, gerade geschlossenem Chor dürfte, nach der Technik des Mauerwerks zu schließen, frühestens dem 15. Jh. angehören – es wird dafür die Jahreszahl 1452 genannt. Einer vor der halben Südseite des Chores errichteten Vorhalle mit darüber liegendem Patronatsstuhl entsprach einst auf der Nordseite eine jetzt niedergelegte Sakristei, deren Tonnengewölbe ebenso wie die vermauerte Tür nach dem Kircheninneren noch deutlich erkennbar ist. Über der Westfront sitzt ein im Grundriß quadratischer, verbretterter Dachaufbau mit geschieferter Pyramide, deren Wetterfahne die Jahreszahl 1654 zeigt. Ein schlankes, spitzbogiges, jetzt zur Hälfte vermauertes Fenster in der Mitte der Ostseite verrät noch die ursprüngliche Gestaltung der Lichtöffnungen. Ein zweiter, stichbogig abgeschlossener Mauerdurchbruch auf der Südseite des Chores dürfte in seiner jetzigen Gestalt der Mitte des 16. Jh. angehören.

Die ev. Kirche, Haupteingang bis 1945

Der Kanzelaltar wurde in unserer Zeit auf rohe Weise aus Resten zusammengestückelt, die von zwei der Mitte des 17. Jh. angehörigen, ursprünglich getrennt aufgestellten Ausstattungsstücken stammen. Vornehmlich die Kanzel mit ihren schön geschnitzten Brüstungsfüllungen, sowie die Abendmahldarstellung der ehemaligen Predella und eine Kreuzigung sind treffliche Arbeiten.

Taufe und Orgel sind neuzeitlich. Eine Kriegserinnerungs- und eine Veteranentafel hängen im Innern.

Ein barocker Taufengel wird auf dem Kirchenboden aufbewahrt.

Zwei jetzt vernickelte Altarleuchter aus Bronze zeigen die Inschrift:

„AUF DIESEN LEUCHTER BRENNT DAS LICHT KLAR,

GOTT WOLLE UNS LEUCHTEN MIT SEINEM WORTE IMMERDAR,

WIE AUCH MIT DEN SAKRAMENTEN REIN,

BIS WIR KOMMEN ZU DER CHRISTLICHEN GEMEIN“.

Am Fuß erkennt man das Rabenausche Wappen mit den Buchstaben „W.v.R(abenau)“. Und der Jahreszahl „1662“. Ein silberner, innen

leicht vergoldeter Barockkelch 26 cm hoch, zeigt am Fuß das Graf v. Finkensteinsche Wappen. Meister G.F.G., Crossen.

Zwei Bilderbibeln stammen aus den Jahren 1584 und 1672. Der Grabstein des Siegesmund Ernst Karl von Unruh, geb. 12. Nov. 1744,

gest. 31. März 1763, ist an der östlichen Außenwand der Kirche aufgestellt.

Die Kirche heute, rechts der Wiesengraben

Zur Pfarrei Kossar gehörten die evangelischen Gemeinden Liebthal(Filialkirche) und Kuckädel(eingepfarrt).

Seit 1569 wurde in der Kirche die Lutherische Lehre verkündet. Erster evangelischer Pfarrer an ihr war ab 1592 Valentino Bucovius.

Von den drei Glocken wurden die beiden ersten während des Weltkrieges 1914/18 eingeschmolzen. Erst 1926 wurden zwei neue Glocken

„Hanna“ und „Nora“ geweiht.

Die Kirche stand nicht mitten im Lärm der Straße, sondern in der abgeschlossenen Stille des gepflegten Gutsparks.

Ginster und Stechpalmen wucherten um das alterswürdige Baudenkmal und schöne alte Bäume rauschten über ihm ihre ewig gleiche Melodien.

Nach O. Fischers "Ev. Pfarrbuch für die Mark Brandenburg" Band 1, 214, haben folgende Pfarrer seit 1801 in der Pfarrstelle Kossar Kr. Crossen amtiert:

Ein katholisches Gotteshaus gab es bis 1945 in Kossar nicht. Sechs Bürger mit katholischem Glauben lebten 1939 in Kossar, eine vierköpfige Familie und zwei alleinstehende Frauen.

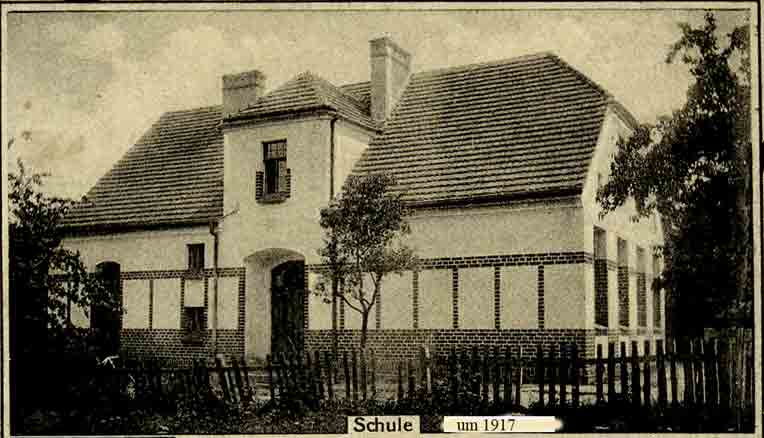

- Die Kossarer Schule und ihre Lehrkräfte

Mitten im Dorf, zwischen der Gastwirtschaft Eichler und dem Pfarrgrundstück war die Schule. An der Dorfstraße stand das Lehrerhaus.

Im Garten dahinter das Schulgebäude. Es hatte zwei Klassenräume im Erdgeschoss mit schönen großen Fenstern sowie zwei Nebenräume.

Im Obergeschoss befand sich eine kleine Wohnung für den Zweitlehrer. Die Toiletten befanden sich auf dem Schulhof in einem Nebengebäude.

Die Schule in Kossar

In normalen Zeiten unterrichteten zwei Lehrer die 60 - 70 Schüler. Es gab eine Klasse mit dem ersten bis vierten und eine vom

fünften bis zum achten Schuljahr. Nur wenige erinnern sich noch an die früheren Lehrkräfte.

Um das Jahr 1900 gab es einen sehr strengen Lehrer Wulf. Schüler die nicht seine Fragen beantworteten beschimpfte er mit dem

Standartsatz: „Setz dich du Brummochse“. Es folgten andere Lehrer: Herr Karl Matusch, Herr L. Knorr, Herr Willi Jure und Herr

Metzke, der noch bei einigen in Erinnerung ist. Nach einigen Jahren seiner Tätigkeit in Kossar übernahm er das Lehramt in der

Güntersberger Schule.

Es war bekannt, dass Herr Baer ein Hitlergegner war. Aus Ärger und in Wut über eine nachgewiesene Wahlfälschung soll er einen Stuhl zertrümmert haben. Er wurde 1932 bzw. 1933 versetzt.

Der Nachfolger war Herr Maschner. Er musste zeitweilig acht Jahrgänge

unterrichten. Während des Sportunterrichts spielte er gern mit den Schülern Völkerball. Am Nachmittag trafen sich die Schüler

auf dem Schulhof, dort übte der Lehrer mit Ihnen Volkstänze ein. An Schulfesten und zum ersten Mai wurden die Tänze in Eichlers Garten aufgeführt.

Mit Herrn Paul Czickora gab es 1937 wieder einen neuen Lehrer, der Herrn Marschner folgte. Wieder

gab es einen neuen „frischen Wind“ in unserer Schule. Lehrer Czickora legte großen Wert auf Ordnung, Pünktlichkeit und besonders

auf saubere Schulbücher. Er war streng und gerecht, dadurch wurde er schnell allseits respektiert. Er konnte den Kindern das

Wissen und Lernen gut vermitteln. Herr Czickora hatte zuvor ein Konservatorium besucht, und die Kossarer Kinder profitierten

von seiner großen Musikalität. sie mussten u. a. auch das Notenlesen lernen. Zeitweilig waren auch Pädagogik-Studenten als

Praktikanten in der Schule. Unter anderem wurden die Schüler während des Unterrichts auch von Studentengruppen besucht.

Als zweite Lehrerin kam während dieser Zeit Frau Ruth Welk nach Kossar. Von den damaligen noch lebenden

Schulkindern erinnern sich viele noch gern an sie. Im Krieg 1940 wurde Herr Czickora zum Militär (oder eine andere Aufgabe) abberufen.

In den 1930er Jahren waren in den Schulen Wandertage angesagt. Unsere Lehrer organisierten dazu folgende Busreisen:

• 1933 Ausflug nach Forst und Bad Muskau: Forster Rosengarten und Fürst Pückler Park.

• 1936 Busfahrt in den Spreewald und nach Cottbus.

• 1937 ein Jahr nach der Olympiade ging es nach Berlin und Potsdam.

• 1938 zum Oybingebirge mit Aufenthalten in Zittau und Bautzen

• 1939 nach Dresden und zum Elbsandsteingebirge - letzter Schulausflug am 16. Aug. 1939!

Mit Beginn des Krieges wurde in Kossar ein Kindergarten (nur für die Sommermonate) eingerichtet. Zunächst stand im Spittel ein Raum zu Verfügung, später zog dann die Gruppe in die Orangerie im Schloßpark. Die Besitzer lebten zu Beginn des Krieges nicht in Kossar, deshalb konnten die Kinder den ganzen Schloßpark benutzen. Durch den Kindergarten konnten die Mütter im Sommer voll bei der Ernte tätig sein.

Handarbeitsunterricht

Den Unterricht erteilten in der Regel Frauen, deren Männer in der Gemeinde eine Funktion ausübten. In den 1920er und den 1930er Jahren gab Frau Nikolai den Handarbeitsunterricht, sie war die Frau des Gutsinspektors Nikolai. Danach, etwa 1933 übernahm die Schneidermeisterin Frau Charlotte Stahn aus der Kossarer Mühle diese Aufgabe.Während der letzten Kriegsjahre -1939/45- war Frau Schumann für den Handarbeitsunterricht zuständig. Sie war die Frau von Lehrer Schumann. Früher, vor dem ersten Weltkrieg soll Frau Luise Müller den Unterricht gegeben haben. Der Unterricht erfolgte einmal in der Woche am Nachmittag. Die Jungs waren davon befreit.

Konfirmandenunterricht

Zwei Jahre vor der Konfirmation gingen die Kossarer Kinder zum Konfirmandenunterricht, der von Pfarrer Meißner erteilt wurde. Der Unterricht fand einmal wöchentlich in der Schule statt. Die Kinder aus den Nachbarorten Liebthal und Kuckädel wurden auch in Kossar unterrichtet. |

Klassenfoto der Jahrgänge l925 - l928 fünftes bis achtes Schuljahr der Kossarer Schule. Das Gruppen-Bild zeigt den Schuleingang. Links hinten, ist das Haus und der Garten vom Lehrerhaus zu sehen. Leider sind die Lehrer, Herr Paul Czickora und Frau Ruth Welk nicht mit auf dem Bild. Im Klassenraum saßen die Jungs auf der rechten Seite (Fensterseite), die Mädchen auf der linken Seite. Auf dem Bild ist auch die gleiche Platzierung zu sehen. Die Aufnahme wurde im Herbst 1938 gemacht. |

Die Konfirmation am Palmsonntag war ein wichtiges Familienfest. Eine besondere Rolle spielten die Paten an diesem Tag. Von einem Paten bekam man das erste Gesangbuch geschenkt. Am Konfirmationstag versammelten sich die Konfirmanden im Pfarrhaus, um gemeinsam mit Pfarrer Meißner in die geschmückte Kirche zu gehen. Hier trug man schwarze oder dunkelblaue Kleidung. Inzwischen hatten sich die Eltern, Geschwister, Paten, Tanten und Onkels in der Kirche versammelt, um gemeinsam an der Konfirmationsfeier teilzunehmen. Mit einem Gedenkspruch und einer Urkunde aus der Hand von Pfarrer Meißner wurden die Konfirmanden entlassen. - Der Bibelspruch war stets ein Begleiter fürs weitere Leben.

- Das Dorfleben in Kossar während der 1920er/1930er Jahre

Nach dem Ende des 1.Weltkrieges begann – trotz Inflation und Arbeitslosigkeit - so Mitte der 1920er Jahre auch in Kossar

wieder u.a. ein reges Vereinsleben. Hier nur einige Beispiele: Radfahrerverein, Gesangsverein, Putchenverein und Kriegerverein.

Die meisten Feste feierte man in den Wintermonaten, auch den Feuerwehrball, das Bockbierfest, den Pferdeball. Der Pferdeball

wurde später umbenannt in den Reiter- Sturmverein der SA.♦ Wasserversorgung

Das Rittergut Kossar wurde mit dem Wasser vom Bruchberg-Quellgebiet versorgt. Die Wasserleitung verlief entlang des Wiesengrabenweges vorbei an Zimkes Scheune und zwischen Demmens und Zimkes auf die Dorfstraße, die rund um den großen Teich führte. Am Straßenrand, vor den genannten Gehöften, führte die unterirdische Wasserleitung auf den Gutshof.

Gleich am Eingang des Gutshofes auf der rechten Seite, stand ein langer Tränktrog. Hier mündete ein Teil der Wasserleitung, d.h. das Wasser lief unentwegt, hier wurden u.a. die Pferden vom Gut getränkt, denn auf der linken Hofseite befanden sich die Pferdeställe.

Die Dorfbewohner hatten alle eigene Brunnen, in die z.T. Pumpen gesetzt wurden. Vereinzelt sah man noch ein Brunnenrohr (Plumpe), das aus Kiefernholz hergestellt war.Der an der Trebe wohnende Robert Barank beherrschte noch das Handwerk des Brunnenrohrbauens, außerdem fertigte er die damals noch viel getragenen Holzpantoffeln an.Während der Dürreperioden im Sommer versiegte manchmal das Wasser in den Brunnen, die nicht so tief ausgehoben waren. Dann holten die Leute, die in der Gutsnähe wohnten, auch das Trinkwasser aus dem Gutstränketrog.

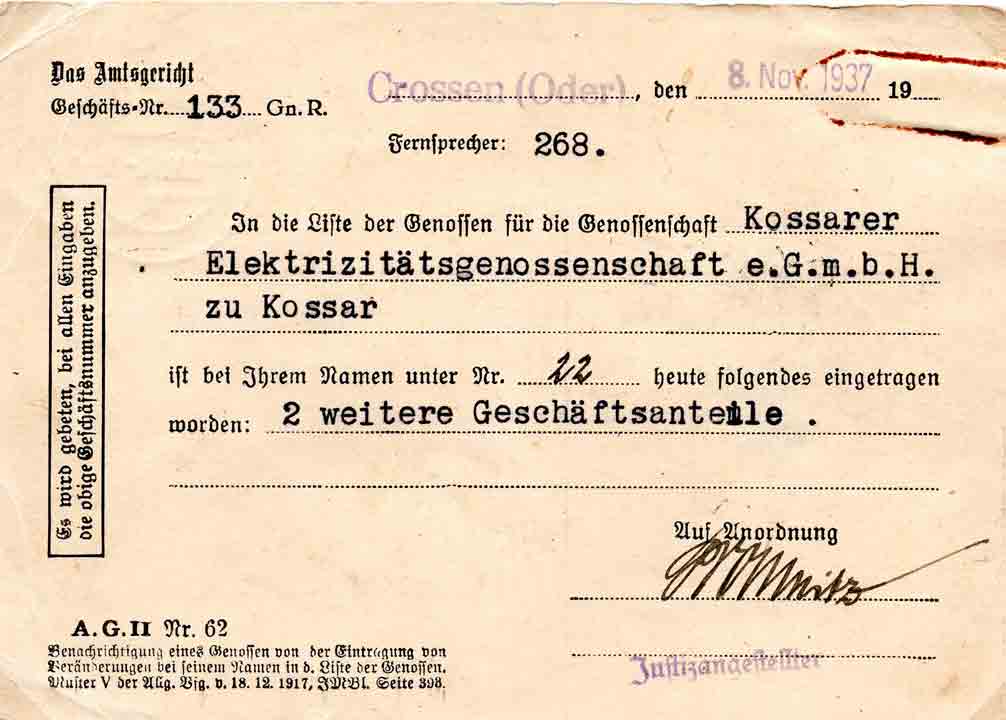

Anteilskopie der Elektrizitätsgenossenschaft zu Kossar

♦ Stromversorgung

Ein Teil des Dorfes wurde schon in den 1920er Jahren eine kurze Zeit mit elektr. Strom versorgt. Bedingt durch eine Unstimmigkeit

zwischen Gemeinde und Gutsverwaltung wurde die Stromversorgung für das gesamte Dorf erst wieder 1936/37 möglich.

Den Strom lieferte das Werk Frankfurt/Finkenherd, später auch das Boberkraftwerk Deichow.

An der neuen Straßen- und Hofbeleuchtung hatten die Dorfbewohner nur wenige Jahre ihre Freude. Am Anfang des Krieges 1939/45 musste jede Beleuchtung, die nach außen drang, abgestellt werden. Um feindlichen Fliegern keine zusätzlichen Hinweise für eine Ortsbestimmung zu geben, wurde im damaligen Deutschen Reich ein totales Verdunklungsgebot erlassen.

Die Stromversorgung im Dorf brachte in vieler Hinsicht eine enorme Weiterentwicklung mit sich. Zum Beispiel: neue Geräte und Maschinen in der Landwirtschaft, im Haushalt, so auch in den Handwerksbetrieben. Hierdurch wurde auch für die Menschen, die schwere körperliche Arbeit etwas erleichtert. ♦ FastnachtDie Fastnacht wurde ausgiebig gefeiert und dauerte drei Tage. Üblich war dann das »Zampern«. Das bedeutete, die Dorfjugend versammelte sich (verkleidet), und gemeinsam ging man von Haus zu Haus, um dort Lebensmittel zu erbitten (wie Eier, Speck, Wurst). Dabei gab es für alle viel Spaß. In jedem Haus blieb man eine kurze Zeit. Die Zamperer bekamen auch Kuchen und Kaffee oder belegte Brote, aber meistens Pfannkuchen angeboten, dabei wurde gesungen, getanzt und gescherzt.

Nach dem Zampern ging dann die Dorfjugend in die Gastwirtschaft, dort wurden die gesammelten Lebensmittel für ein gemeinsames Essen zubereitet. Das gemeinsame Essen erfolgte dann natürlich bei Musik und Tanz.

In Kossar gab es zwei Gastwirtschaften. Schräg gegenüber der Kirche, an der Hauptstraße befand sich die Gastwirtschaft „Eckert“, die ab 1931 Erich Eichler gepachtet hatte. Hinter der Gastwirtschaft war der Saal mit einer kleinen Bühne. Bei besonderen Veranstaltungen spielte hier auch die Kapelle „Henneberg“ aus Bobersherg, u.a. auch mit dem Musiker Karl Kramm aus Kuckädel. Kinderfeste, auch den l. Mai, feierte man dann draußen in Eichlers Garten.

An der gegenüberliegenden Teichseite, neben der Gutsschmiede, war die Gastwirtschaft „Penack“. Richard Penack war tagsüber in der Schmiede beschäftigt und als Schmied für das Gut zuständig, Seine Frau Emma P. besorgte die Gastwirtschaft. Auch hier trafen sich Dorfbewohner, man spielte Karten, trank ein Schnäpschen oder auch ein Bier. Es wurden auch Feste gefeiert, z, B. das Erntefest, oder im Winter das Bockbierfest oder Knappenfest, Durch die Hitlerzeit veränderte sich das Vereinsleben, einige Vereine lösten sich auf und andere kamen hinzu.♦ Ostern

Zu allen Feiertagen traf man besondere Vorbereitungen, so auch zum Osterfest. Es wurde reichlich Kuchen gebacken. Ostern bevorzugten wir u.a. den Quarkkuchen. Zum Ostereierfärben nahm man auch grüne Saat und Zwiebelschalen. Wir hatten noch, von den Großeltern übernommen, ein "Osterholz". Von dem Holzstück wurden feine Späne abgeraspelt, die mit den Eiern gekocht wurden, dabei nahm das Wasser bzw. die Eier eine lila Farbe an.

Mittelpunkt von Kossar - der große Dorfteich in 2018

Zu Pfingsten, wenn schon alles grünte und blühte, war der Aufwand etwas größer. Zur Verschönerung des Hofes holten die Dorfbewohner weißen Sand aus der Kiesgrube. So wurde auch zum Fest Kalmus zwischen die Doppelfenster gestellt. Das Aronstabgewächs wuchs am Uferrand. Wir holten es vom Mühlenfließ, vom Teichrand der Kossarer Mühle, oder aus der Jesugräbe (Jesugräbe - Wiesen am Mühlenfließ, hinter der Försterei).

Außerdem wurden große Birkenzweige vor die Haustür gestellt. Wie vor allen Feiertagen wurde auch zu Pfingsten Kuchen gebacken. Es waren große Bleche mit Streussel-, Quark~,Mohn und Topfkuchen.

Pfingsten war immer Verwandtenbesuch angesagt, der fast immer ohne Voranmeldung kam. Telefon hatten wir damals noch nicht. 10 Personen fanden sich schnell ein und so wurde schon eine bestimmte Kuchenmenge eingeplant. Die meisten Verwandten kamen mit dem Fahrrad angeradelt, nur wenige hatten damals ein Auto. Selbstverständlich war es, ehe der Besuch nach Hause fuhr, bekam er ein Kuchenpäckchen für die Daheimgebliebenen mit.♦ Weihnachten und Großneujahr in Kossar

Einen Tag vor Beginn der Weihnachtsferien übten die Kinder in der Schule noch einmal die Weihnachtslieder. Der Lehrer ging dann mit uns in die Kirche, um dort die eingeübten Weihnachtsgedichte, Lieder und das Krippenspiel zu Proben.

Der heilige Abend war zu Hause ein besonderer Tag, der noch nach bestimmten alten Sitten und Gebräuchen ablief. Zum Mittagessen gab es - wie auch schon bei den Groß- und Urgroßeltern - Hirsepilze. Hier die Zubereitung:

Reichlich Pökel- bzw. Rauchfleisch wurde mit den getrockneten Steinpilzen; Gewürze (Pfefferkörner, Lorbeerblatt) und Gemüse wie:Möhren, Zwiebeln, Sellerie,Lauch und der Hirse gekocht. Das Rauch- bzw. Pökelfleisch und die getrockneten Steinpilze gaben der Suppe den besonderen Geschmack.

Am 24. Dezember nachmittags blieb das Wohnzimmer abgeschlossen. Kleidungsstücke wie z.B. Mützen, Schals, Handschuhe oder Schuhe hatte der Weihnachtsmann schon früh abgegeben, damit wir uns zur Christnacht "fein-machen" konnten. Mutter ging mit uns in die Kirche, Vater blieb zu Hause und sorgte dafür, dass der Weihnachtsmann - der bei uns immer aus Treppeln kam - nicht an unserem Hause vorbei ging!Inzwischen war es bereits dunkel geworden. Pfarrer Meißner musste vorher in der Liebthaler Kirche den Weihnachtsgottesdienst (Christnacht) halten. Bevor wir zur Christnacht gingen, gab unsere Mutter noch allen Haustieren ein Stück Brot. Auf dem Weg bis zur Kirche stampften wir voller Erwartung durch den knirschenden Schnee. Besonders aufregend war es, wenn wir als Schüler in der Kirche ein Gedicht vortragen bzw. beim Krippenspiel mitwirkten. Kurz bevor die Christnacht zu Ende war, läuteten wieder die Weihnachtsglocken und in jedem Haus wurden nun am Christbaum die Weihnachtskerzen angesteckt, die Gardinen zurückgezogen, der Christbaum ans Fenster gestellt, damit er nach draußen leuchtete. Rund um die Teiche lagen die Gehöfte und so spiegelten sich die Christbäume auch noch in den Teichen wieder, so dass der Heimweg mit der einmaligen Dorfbeleuchtung und dem Klang der Weihnachtsglocken ein bleibendes Erlebnis für uns war.

„Zu Hause angekommen - natürlich hatte Vater auch den Weihnachtsbaum ans Fenster gestellt - der Weihnachtsmann war da gewesen und die Bescherung begann!Nach der Bescherung und dem Abendessen warteten wir auf die Nachspeise - es gab noch Mohnstriezel - eine Nachspeise, die am heiligen Abend und Silvester nach dem Festessen serviert wurde.

Bei uns zu Hause waren Hirsepilze und Mohnstriezel genau so wichtig wie der Weihnachtsbaum! Diesen Brauchtum fand man in Schlesien, in der Mark Brandenburg und Berlin. Die Schlesier nannten unsere ”Mohnstriezel" Mohnkließla, die Berliner: Mohnpielen.

Der 6.Januar - Heilig Drei Könige - wir nannten den Tag: „Groß-Neujahr“. Es war noch ein besonderer Tag, gebacken wurden immer die mit Pflaumenmus gefüllten Pfannkuchen oder Plinze. Eine ältere Nachbarin behauptete immer:

Zu GroßNeujahr muss man viele Plinze backen,

dann gibt es im Frühjahr auch viele Pielchen.

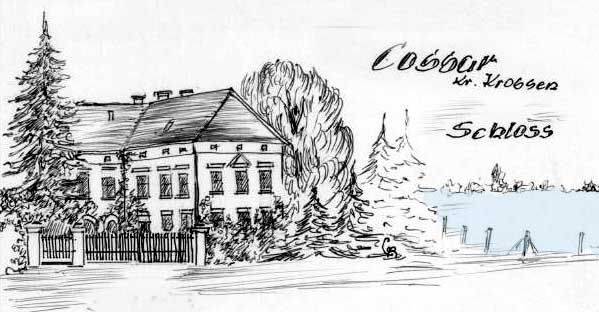

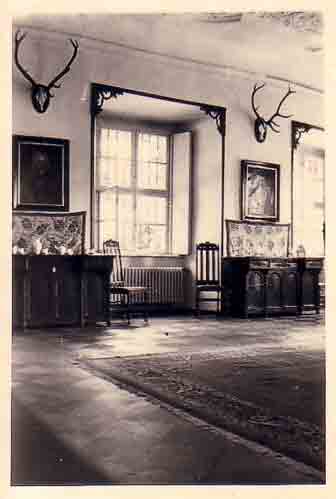

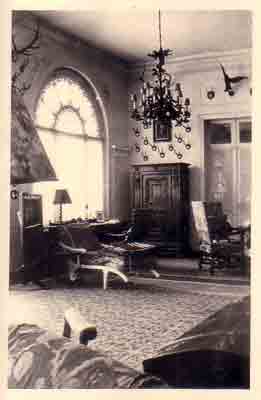

- Das Gutsschloß in Kossar

Das Herrenhaus wurde um die Wende des 17. Jh. als ein im Grundriß rechteckiger, im Aufbau eingeschossiger, massiver Putzbau mit

vorspringenden Seitenflügeln von Georg Siegmund v. Knobelsdorff errichtet. Es war mitten im Dorf

zwischen zwei Teichen gelegen.Im Jahre 1777 gingen die beiden Rittergüter in Kossar und Kuckädel durch Heirat in den Besitz der Familie von Kottwitz über, die bis 1945 die Besitzer waren.

Im Jahre 1854 ließ Hans Adolph Wilhelm von Kottwitz die Anlage zweigeschossig ausbauen, mit Schiefer decken und die Vorhalle mit dem flachen Zinkdach aufführen. So kannten wir das Kossarer Schloß bis 1945.

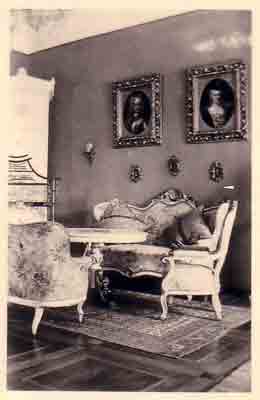

Außer einer reicheren, in der Mitte mit einem Gemälde geschmückten Stuckdecke im Speisesaal und einfacheren Decken in einigen Nebenräumen hat sich aus der ersten Bauzeit nichts weiter Bemerkenswertes herübergerettet. Dagegen sind außer einer geschmackvoll ausgewählten Sammlung von barocken Truhen und Schränken sowie alten Waffen, Porzellanen u. dergl. mehr vor allem die bis ins Ende des 18. Jh. zurückgehenden Kottwitzschen Ahnenbilder zu nennen.I n n e n a n s i c h t e n i m H e r r e n h a u s K o s s a r

|

|

|

|

| Speisesaal | Große Halle | Rokoko Zimmer | kl. Speisezimmer |

Das Schloß in Kossar - ist dem Untergang gewidmet.

|

|

|

| Das Schloß - 1945 noch intakt | Das Schloß - im Jahre 1990 | Das Schloß - im Jahre 2018 |

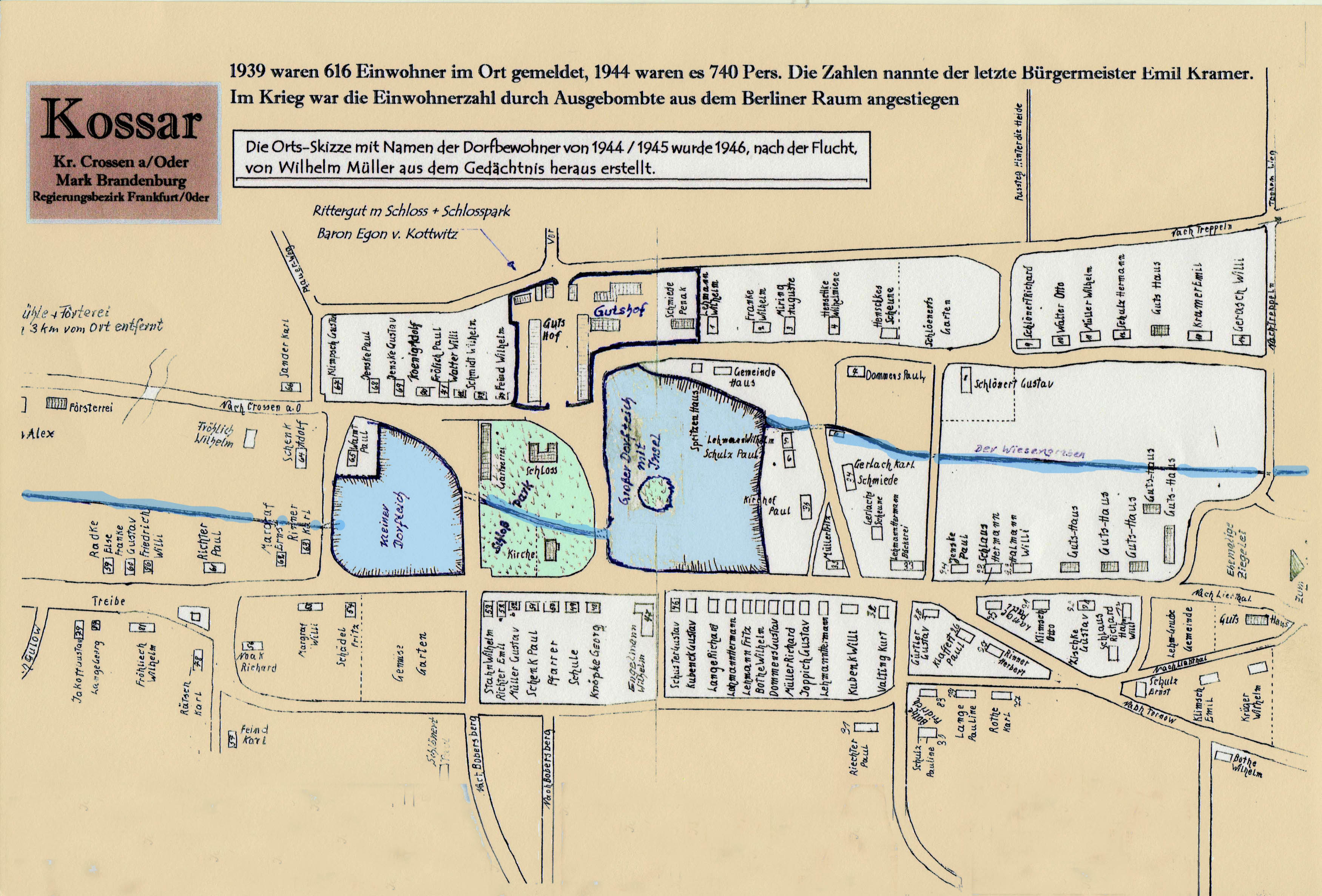

- Kossar - Ortsplan mit Häuserverzeichnis

Für diesen Abschnitt stellte die Landsmännin

Elisabeth Müller Ihre Unterlagen (Ortsplan mit Einwohnerverzeichnis - Stand 1945) dankenswerterweise zur Verfügung.

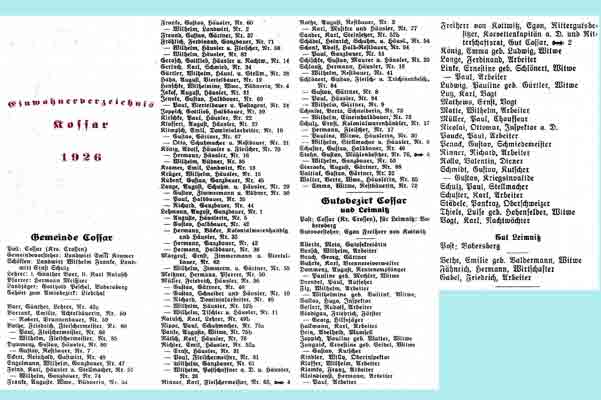

Zusätzlich lag dem Webmaster noch das Einwohnerbuch von 1926 vor.

Im Jahre 1926 gab es in Kossar 49 Haushalte.

(durch Doppelklick - und danach evtl. mit Strg + Mausrad drehen).

Es gab in Kossar 99 Gehöfte, Gewerbetreibende - Bauern, Landwirte, Häusler.

Ein Schloß mit Rittergut und Wohngebäude für einen Teil der Bediensteten.

Darüber hinaus:

| 1 | Gemeindehaus | 1 | Spritzenhaus | 1 | Schule | ||||||

| 1 | Lehrerhaus | 1 | evang. Kirche | 1 | Postagentur | ||||||

| 2 | Gastwirtschaften | 2 | Kolonialwarenläden | 1 | Säge- und Getreidemühle | ||||||

| 1 | Bäckerei | 5 | Schlachtereien | 3 | Schuhmacher | ||||||

| 2 | Tischlereien | 2 | Stellmachereien | 2 | Schmiede | ||||||

| 2 | Damenschneiderinnen | 1 | Herrenschneider |

Zu den Handwerksbetrieben gehörte fast immer eine kleine Landwirtschaft. Die Dorfkirche und das Schloß standen im Schloßpark. Der Gutshof lag, durch eine Straße getrennt, östlich vom Schloß.

Am südlichen Dorfende, hinter der ehemaligen Ziegelei in Richtung Liebthal, war der Friedhof. Mitten durch das Dorf floß der Wiesengraben, der aus dem Bruchberg kam. Am Bruchberg war ein Quellgebiet inmitten von Torflöchern. Der Torf wurde dort in früheren Jahren abgebaut. Unterhalb des Friedhofs kam ein weiterer kleiner Bach aus der Borkheide, der in den Wiesengraben floß. Dieser Bach hatte früher mit seinem Wasser die Borkmühle angetrieben. Da große, alte Erlen an seinem Ufer wuchsen, nannte man ihn Erlengraben.

Der Wiesengraben floß zunächst durch die Teichwiesen, die erst um 1870 trocken gelegt wurden. Die Wiese war zunächst vom Gut verpachtet – doch 1932 wurden sie parzelliert und vom Baron von Kottwitz an die Anlieger verkauft. Im Frühjahr stieg durch die Schneeschmelze das Wasser in Oder und Bober stark an. Auch der Wiesengraben führte dann riesige Wassermengen und verwandelte die Teichwiesen in einen See.

Der weitere Verlauf des Wiesengrabens führte dann weiter mitten durchs Dorf. Er speiste zunächst den großen Teich mit der großen Insel, floß dann an Kirche und Schloß vorbei durch den Park, weiter unter der Crossener Chaussee in den kleinen Teich. Der weitere Verlauf führte noch durch einige Gehöfte, bevor er später hinter der Kossarer Mühle in das Mühlenfließ mündete. Das Mühlenfließ mündete in den Bober.Im Ort lag der „Große Teich“, in seiner Mitte befand sich eine Insel mit hohen Bäumen. Am Uferrand entlang der Dorfstraße (Steinweg) standen große Lindenbäume. Auf der gegenüber liegenden Teichseite wuchsen Trauerweiden. Hier am Teichrand stand das Spritzenhaus mit einem kleinen Häuschen für den Nachtwächter und daneben, auch direkt am Teich, das Gemeindehaus. Es wurde von Schuhmacher Nippe und seiner Familie bewohnt. Auch Frau Pauke wohnte im Gemeindehaus.

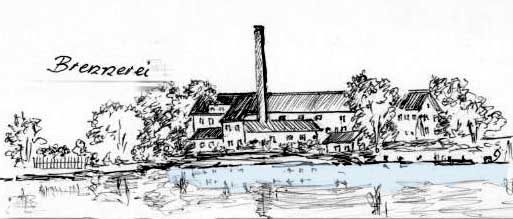

Der große Dorfteich mit Gutsschloss und Brennereischornstein - der Mittelpunkt von Kossar

Der Schloßpark mit Kirche und Schloß lag zwischen zwei Teichen. Von Schloß aus konnte man über die Straße auf das Gutsgelände blicken. Von der Kirche her ging man über die Dorfstraße auf das Schulgelände zu – mit dem Lehrerhaus und der dahinter liegenden Schule. Neben dem Lehrerhaus befand sich das Pfarrhaus mit dem dahinter liegenden Pfarrgarten. Am „unteren Teich“ gegenüber der Gutsgärtnerei standen große Eichenbäume.

Beide Teiche waren in Besitz des Rittergutes. Im November wurde in den Teichwiesen der Wasserzulauf

zu den Teichen gestoppt. Wenn das Wasser in den Teichen danach fast abgelaufen war, begannen die Gutsarbeiter mit dem Fischen.

Die Fische wurden auch an die Dorfbewohner verkauft.

Der Große Teich war in Laufe der Jahre verschlickt. Während des 2.Weltkrieges wurden die Schlickmassen ausgebaggert. Dazu wurde

das Wasser als Graben durch den Teich geleitet. Unter Einsatz von russischen Kriegsgefangenen wurden die Schlickmassen auf

Kastenwagen verladen und mit Pferdegespannen zum vorderen Bruchberg gebracht.

|

|

|

| Kossarer Mühle um 1924: Sägewerk, Mühle u. Wohnhaus |

Der Mühlenteich mit Wohnhaus, Mühle und Sägewerk |

Forsthausgrundstück 1973 - leergebrannt ist diese Stätte |

Das Forsthaus gab es noch nach dem Krieg

Bis zur Vertreibung der Dorfbewohner 1945 von den Polen, gehörte das Grundstück der Kossarer Mühle der Familie Stahn. Die Stahns kauften die Wassermühle im Jahre 1778 vom damaligen Kossarer Rittergutsbesitzer. Zur Mühle gehörte das Sägewerk, das Wohnhaus und die Landwirtschaft mit 26 ha Land, Wiese und Wald.

Etwa 150 Meter vom Mühlengehöft entfernt lag die Försterei, die noch zum Kottwitz`schen Rittergut gehörte. Der zuletzt amtierende Förster war Wilhelm Peter. Er kam 1928 mit seiner Familie nach Kossar. Sein Vorgänger war der Förster Gladigau. Förster Peter wohnte auch bis zur Vertreibung mit seiner Frau und dem Sohn Walter P., der auch auf dem Gut als Förster tätig war, im Forsthaus, das direkt an der Crossener Chaussee stand.Leider wurde die Mühle, das gesamte Gehöft mit Sägewerk, so auch das Forsthaus, nach dem Krieg völlig zerstört.

Der Wanderer, der heute dieses idyllische Fleckchen Erde durchwandert, findet von all dem nichts mehr vor. Das Mühlenfließ hat sich wieder einen eigenen Weg gebahnt. Ob es munter oder traurig dahin fließt, wird jeder Wanderer für sich entscheiden.

- Kossar - im Jahre 1945

Das Geschehen in Kossar von Beginn des Jahres 1945 bis zur Vertreibung aller Einwohner wurde bereits in mehreren Erlebnisberichten im „Crossener Heimatblatt“ veröffentlicht, so z.B. von

| Kurz 2001 H.3 | Jankowski 2002 H.3 | Klimpsch 2003 H.3 |

| Jopich 2003 H.3 | Ziemann 2004 H.3 |

Am 16.02.l945 hatte die russische Armee bereits unser Dorf erreicht. Nach bangen Tagen, die wir dort im Bunker verbrachten, mussten wir wieder zurück ins Dorf. Der Vater von Frau Schneider; der auch mit im Bunker war, sprach russisch, was unsere schlimme Situation etwas erleichterte. Als erstes nahm man uns nach der Rückkehr die Pferde weg. Die Häuser waren inzwischen von polnischen Fremdarbeitern besetzt. Jetzt spielte sich für uns alles auf dem Gutshof ab!

Wir Kinder von Langes, Frankes und einige andere wurden auf dem Heuboden vom Gut versteckt. Wir mussten geschützt werden vor den Übergriffen der russischen Soldaten. Es war kalt, wir hatten anfangs keine Decken. Wir mussten etwa 6 Wochen in unserem Versteck ausharren! Die Eltern fanden zunächst ein Quartier in den Schweinebuchten! Die in ihren Häusern verbliebenen Dorfbewohner mussten zum Teil großes Leid ertragen.Die siegreiche russische Armee hauste schrecklich, die Schnapsbrennerei auf dem Gut war für sie eine große Fundgrube. Schnaps in russische Hände: jeder kann sich vorstellen – was danach folgte.

Als sich nach wochenlanger Belagerung die Situation ein wenig beruhigt hatte und die russische Kommandantur auf dem Gutshof untergebracht war, hatten wir dort in der Nähe einen Raum. Von da an bekamen wir von der Kommandantur Schutz vor den Soldaten ,die versuchten uns zu überfallen. Tagsüber mussten aber alle auf dem Gut arbeiten.

Inzwischen waren viele Wochen vergangen. Der Krieg war zu Ende. Im Mai kamen die ersten Dorfbewohner, die geflüchtet waren und von der Kriegsfront überrollt wurden, zurück. Es war ihnen nicht gelungen über die Elbe zu den westlichen Besatzern zu kommen. Der Krieg war zu Ende - man wollte zurück. Mit wenig von dem, was sie mitnahmen kamen sie an. In den drei bis vier Monaten auf der Flucht hatten auch diese Rückkehrer viel Elend und Leid ertragen müssen. Leider waren dabei auch einige in einem Kriegsgefecht umgekommen.Die Zurückgekommenen richteten sich so gut wie möglich in den ausgeraubten und zum Teil zerstörten

Häusern und Wohnungen wieder ein. Die große Gruppe musste auf dem Gut arbeiten, einige wohnten auch auf dem Gut.

Die Russen gaben nach einigen Monaten das Kommando an die Polen ab. Mit der Kommando-Übernahme durch die Polen kam die

totale Erniedrigung für die Deutschen, man befahl uns mit ein wenig Handgepäck zu Fuß das Land, die Heimat, zu verlassen.

Das Elend was die Nazis mit dem Krieg anderen Völkern angetan hatten mussten wir jetzt selbst ertragen. Hunger, Kälte,

Erniedrigung und das Erleben von Tod und Verderben.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, das sich einige große Nazis bereits in den letzten Kriegstagen gen Westen abgesetzt hatten.

Grundlage für diesen Internet-Auftritt

bildeten die umfangreichen Ausarbeitungen von den Landsleuten Elisabeth und Werner Müller (ehemals Kossar) über die

Geschichte und das Leben der Bewohner von Kossar. Dieses schriftliche Material - wenn auch nur auszugsweise benutzt – stellte

eine äußerst wertvolle Grundlage dar. Für ihre Hilfe sei beiden recht herzlich gedankt.

Elisabeth und Werner Müller befragten ihre Landsleute, studierten Archiv-Dokumente und Bücher und trugen damit vorbildlich

Fakten zur Untermauerung der Heimatliebe durch Wissen zusammen.

Ihr besonderes Anliegen war es, einiges von dem, was für sie und ihre Generation einmal Heimat war, an die nachgekommenen

Generationen weiterzugeben.

| 1 ) | Gemarkung u. Bevölkerung | 6 ) | Försterei u. Mühle | |

| 2 ) | Unser Ort u. Ortsentwicklung | 7 ) | Familien, die Fotos bereitstellten | |

| 3 ) | Gebräuche u. Überlieferungen | 8) | Kriegsopfer u. Erlebnisberichte | |

| 4 ) | Kirche, Schule, Friedhof | 9 ) | Berichte im „Crossener Heimatblatt“ | |

| 5 ) | Rittergut u. Baron v. Kottwitz | 10 ) | Berichte über Orte im Kreis Crossen |

Diese Mappe befindet sich in der Bibliothek der Stiftung Brandenburg in Fürstenwalde.

Die Bibliothek ist öffentlich zugänglich, sie steht allen Interessierten mit ihren bibliothekarischen Dienstleistungen zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten (siehe auch unter [Literatur] )

Änd 20.11.2018