L i p p e n

( Lipno )

mit den drei Städten

- - - - - - - - - - -

|

Lippen

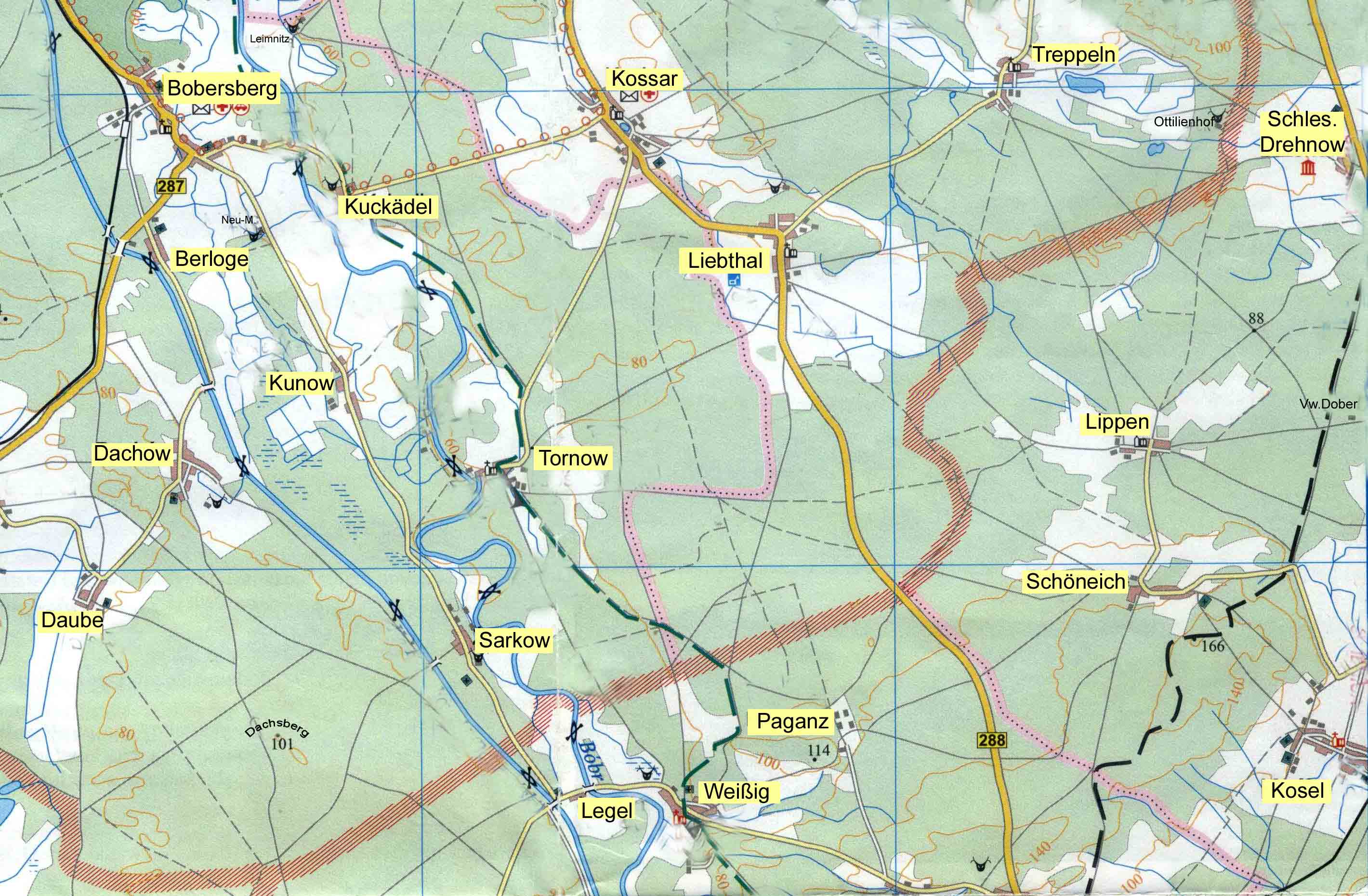

liegt ca. 25 km südöstlich von unserer Kreisstadt Crossen/Oder. Von Crossen/Oder kommend, erreicht man Lippen, indem man auf der ehemaligen Reichsstraße 5 in Richtung Grünberg bis Logau fährt. In Logau biegt man rechts ab und gelangt nach 9 km über Treppeln nach Lippen. |

|

Achtung! Es gibt noch ein Lippen - es liegt ca. 10 km nordöstlich von Neusalz im ehemaligen Kreis Freystadt .

- zur Geschichte des Ortes

Über die Vergangenheit dieser Gemeinde gibt es keinerlei schriftliche Quellen. Historisch gehörte Lippen zu den durch eine

Gutsherrschaft und wenig Bauerntum geprägten Ortschaften.Die Klassifikation 1718/19 nennt Johann Fabian v. Grünberg als Gutsbesitzer.

♦ Die Gutsschäferei hat 500 Schafe.

♦ Es gibt 2 Bauern, 8 Gärtner, 4 Büdner und 1 Windmühle

♦ Der Acker ist schlechtes Sandland

Es gab somit vor 300 Jahren in Lippen neben einer Reihe von Gärtnern (Kossäten) und Häuslern nur zwei größere Höfe, die die Familien Richter und Jungnickel besaßen. Die adlige Herrschaft verkörperten nacheinander Zweige der Familien von Rotenburg (bis 1644), von Grünberg und von Wulffen.

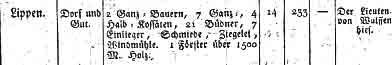

Im Bratring 1806 wird Lippen wie folgt erwähnt:

|

Lippen hatte 1806: 14 Wohnhäuser 233 Einwohner 1 Schmiede und 1 Windmühle |

• 1828 werden v. Wulffenschen Erben als Besitzer genannt.

• 1840 wurden 52 Häuser und 226 Einwohner genannt. 1 Rittergut, v.Wulffschen Erben

danach kam das Gut in bürgerliche Hände. Der sandige Boden gab nicht sonderlich viel Ertrag.

• 1852 waren es 240 Einwohner.Das Gut besaß eine Frau Gläser, Friederike.

• 1933 : 283 Einwohner

• 1939 : 267 Einwohner.

- Die Kirche in Lippen

Die adlige Herrschaft hat allerlei für ihr Ansehen getan, vor allem wurde die 1668 auf dem Anger erbaute Kirche mit einigen

Kunstwerken ausgestattet. Kirche in Lippen |

Das Gotteshaus entstand als Fachwerkbau mit einem im Westen davor gesetzten Turm. Es wies einen Kanzelaltar und an drei Seiten

Emporen auf. In den vier Winkeln des mit Ziegelfußboden und einer flachen Decke versehenen Kirchenraumes waren die Sakristei

und die Aufgänge angeordnet. Der schon genannte Fabian von Grünberg ließ 1719 in Crossen von Christian See die Glocke gießen. Die künstlerische Ausstattung bestand u. a. aus einer Kopie der Kreuzesabnahme von Rubens, einem barocken Christusbild , einer Abendmahlsdarstellung, die wahrscheinlich von einem älteren Altar stammte. |

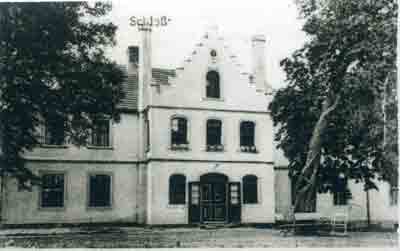

Gutsschloß in Lippen |

Weiterhin bestand die Inneneinrichtung der Kirche aus einem reich geschnitzten Rokoko-Stuhl, einem Bauernstuhl von 1673, einem gläsernen Kronleuchter, dem Taufbecken von 1775 sowie mehrere Zinnkelchen und -kannen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Besonders wertvoll war das Orgelgehäuse mit barockem Schnitzwerk.

Auf dem Friedhof standen einige schöne um 1800 geschaffene Grabsteine.

- ....... war eine sogenannte Grenzkirche

Die Lehre Luthers breitete sich im 16. Jahrhundert in Schlesien genauso aus wie in Brandenburg und Sachsen, wo die regierenden

Fürsten durch eigenen Übertritt zum Protestantismus die Reformation rechtlich vollendeten. Nach dem 30jährigen Krieg wurde

in Schlesien jedoch die Gegenreformation mit staatlicher Gewalt durchgesetzt. 1653 befahl Kaiser Ferdinand III., alle

evangelischen Kirchen zunächst zu versiegeln und dann dem katholischen Klerus zurückzugeben.

Große Teile des Adels und der einfachen Bevölkerung gingen darauf nicht mehr in die wieder katholischen Gotteshäuser.Soweit es sich um Bewohner der Landschaften an der Grenze zu protestantischen Staaten handelte, schufen sich diese außerhalb des österreichisch-habsburgischen Herrschaftsgebietes sogenannte Grenzkirchen. lm Evangelischen Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg ist festgehalten, daß im Fürstentum Crossen solche Grenzkirchen in Lippen und Drehnow gegen Schlesien bestanden und wie die Geistlichen hießen, die dort amtierten.

Die Lippener gingen bis 1654 im benachbarten schlesischen Schöneich zum Gottesdienst. Die Grenzkirche wurde 1668/69 vermutlich auf jenem Platz erbaut, auf dem später im Jahre 1842 das letzte deutsche Gotteshaus entstand. Man errichtete sie aus den Teilen eines Crossener Gartenhauses, das der als Kirchenpatron eingesetzte örtliche Gutsbesitzer, Kammerrath Lange, vom Brandenburgischen Kurfürsten geschenkt erhielt. Hierher kamen vor allem die Einwohner der Dörfer Schöneich, Kosel, Lättnitz und Kunzendorf.

Die niederschlesischen Lutheraner strömten in die Grenzkirchen. Aber die habsburgische Regierung machte ihnen das sehr schwer. So ist in der Schweinitzer Kirchengeschichte festgehalten, daß der Kaiser durch ein Edikt vom 24. April 1669 das Übertreten der Grenze verbot und sogar Scharfschützen aufstellen ließ, die auf die Kirchgänger schießen mußten.

Die protestantischen Kurfürsten versuchten, der sächsische durch Beschwerden, der brandenburgische durch Repressalien, Erleichterungen für die schlesischen Lutheraner zu schaffen.

Überflüssig wurden die Grenzkirchen erst, als Friedrich der Große Schlesien zum preußischen Staat brachte. Die Drehnower Vorwerkskirche wurde bald abgerissen. Die Lippener Kirche hat möglicherweise bis 1842 als Ortskirche gedient. Jedenfalls ist von einem Neubau zwischen 1669 und l842 bisher nichts bekannt.

- Pfennigs Kolonialwarengeschäft

Im wirtschaftlichen Leben Lippens der Jahrzehnte vor dem 2. Weltkrieg spielte Pfennigs Geschäft eine bemerkenswerte Rolle.

Das hatte 1910 Auguste Freund gegründet, als ihr Mann starb, der bis dahin seine Familie (fünf Kinder) durch Tischlerei und

die Bewirtschaftung von zwölf Morgen Land ernährte. Sie kaufte vor allem Butter in den Nachbarorten Liebthal, Tornow, Weißig

und Paganz auf. Mit einer Lehnkarre und ihrer Kiepe brachte sie diese Ware nach Lättnitz und von dort mit der Bahn auf den

Grünberger Wochenmarkt. Pfennigs Laden |

1921 heiratete Heinrich Pfennig, der im gut 10 km entfernten Groß-Reichenau geboren worden und Freikorpskämpfer im Baltikum

gewesen war, Auguste Freunds älteste Tochter Anna. Er arbeitete zunächst in einer Ziegelei in Naumburg. Mit den Ziegeln, die

er dort als Teil seines Lohnes bekam, baute er das Elternhaus seiner Frau um, das bis dahin noch mit einem Strohdach versehen

war. 1924 übergab Auguste Freund das Geschäft an Tochter und Schwiegersohn. Letzterer weitete den Handel erheblich aus, indem er einen Planwagen und ein Pferd anschaffte und damit Butter, Eier und Geflügel aus der Lippener Umgebung auf den Grünberger Wochenmarkt fuhr. Wenn dort größere Mengen an Eiern und Geflügel nicht absetzbar waren, nahm sie ihm ein Berliner Händler ab. |

|

Aus Grünberg brachten Pfennigs alles mit, was die Einwohner Lippens zum Leben benötigten. Zunächst fand der Verkauf in einer

Stube statt. Als der Umsatz stieg, wurde 1927 ein richtiger Laden gebaut. Ab 1928 nahm die Familie in Lippen und Schöneich Pilze

und Beeren zum Weiterverkauf an. Dieses Geschäft entwickelte sich gut. In der Saison wurden bis drei Pferdefuhrwerke täglich

angeliefert. Diese Ware expedierte Heinrich Pfennig von Lättnitz mit der Bahn weiter nach Breslau, wo sie in der Großmarkthalle angeboten wurde. Weiter versorgte der Lippener Geschäftsmann im Herbst mehrere Marmeladefabriken mit aufgekauftem Obst sowie im Oktober und November die schlesische Hauptstadt mit getrockneten Steinpilzen. Schließlich erwarb er regelmäßig von acht Revierförstereien und einigen Jagdpächtern Wild, mit dem er einen Händler in der Berliner Zentralmarkthalle belieferte. |

Schule in Lippen |

Änd 01.01.2017