Bobersberg

(Bobrowice)

mit den drei Städten

- - - - - - - - - - -

|

Bobersberg

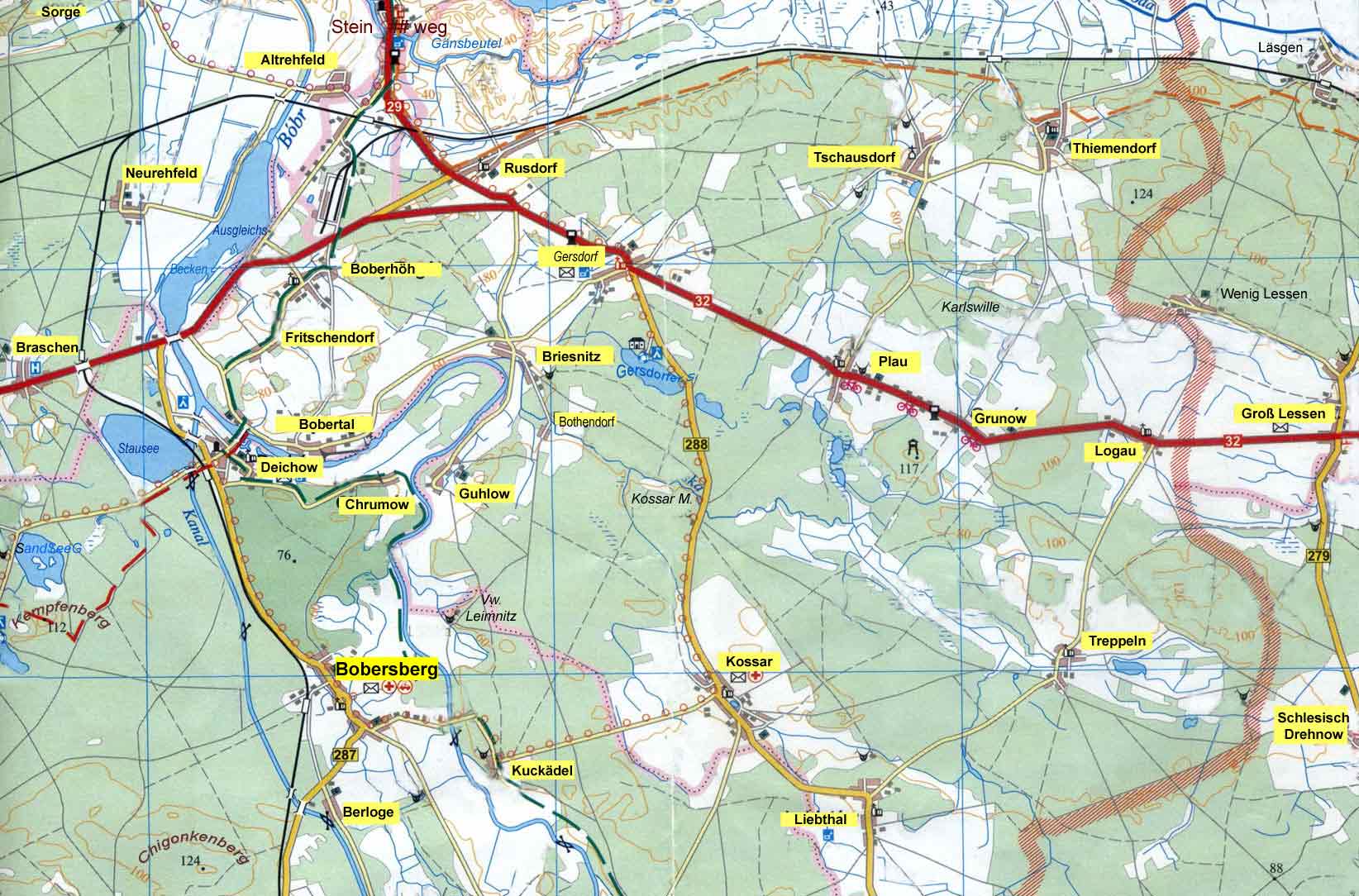

liegt 12 km südlich von Crossen/Oder. Von Crossen/Oder auf der Reichsstraße 97 in Richtung Guben fahrend, erreicht man

Bobersberg, indem man nach Überqueren der Boberbrücke bei Benschbude nach links in Richtung Sommerfeld abbiegt. Der weitere Weg führt am Boberkraftwerk vorbei, danach durchquert man Deichow und nach weiteren 4 km wird Bobersberg erreicht. . |

|

Bobersberg, ein kleines, aber sehr beschauliches Städtchen gelegen auf halbem Weg von Crossen nach Sommerfeld. Bobersberg hatte bei der letzten Volkszählung im Jahre 1939 1268 Einwohner.

Für die Dörfer des Südkreises zwischen der Gubener Chaussee und dem Jähnsdorfer See war diese kleine Stadt so etwas wie ein zentraler Ort. Dabei wollen wir Bobersberg nicht nur als eine Häufung überwiegend eingeschossiger Häuser ansehen. Bei einer Reise von Crossen nach Sommerfeld fährt man fast anderthalb Kilometer durch Bobersberg.

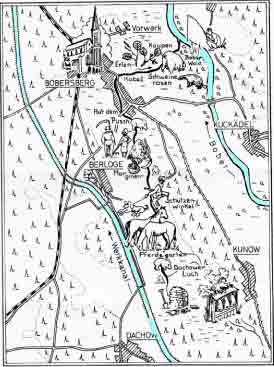

In den Geschichtsbüchern wurde wiederholt vom "Ländchen Bobersberg" berichtet. Bis zu zwölf Dörfer wurden als zugehörig bezeichnet. So ganz klar war aber nicht, welche das waren. Logisch erscheint lediglich die Zugehörigkeit der umliegenden nach den Unterlagen der Klassifikation von 1718/19 vollständig oder teilweise ebenfalls dem königlichen Amt Crossen unterstehenden neun Ortschaften Jähnsdorf, Seedorf, Preichow, Sarkow, Dachow, Berloge, Chrumow, Deichow und Brankow.

Bobersberg umfaßt ebenso wie Crossen (Berg, Altstadt, Steinweg) und Sommerfeld (Schönfeld, Altstadt, Hinkau) drei Stadtteile. Hier heißen sie Crossener Vorstadt, Altstadt und Neustadt.

Auf den ersten, oberflächlichen Blick hin erscheint Bobersberg als ein "Straßendorf" entlang der von Nordwesten nach Südosten

führenden Chaussee Crossen - Sommerfeld. Aber die zentrale "Altstadt" hat eine

Ausbuchtung nach Osten und einen Vorsprung nach Westen.

Die wendische Ursiedlung präsentiert sich uns in der Ost-Ausbuchtung in Form eines ringförmig verlaufenden Straßenzuges. Sein ostwärtiger Abschnitt war die Magschnienstrasse. Der Name dieser Straße war eine Abwandlung des wendischen Wortes "moksyna", das soviel wie "Naßland" bedeutet. In den ältesten Geschichtsquellen erscheint deshalb Bobersberg mit Umgebung unter dem Namen Moksyna, was als Mokschina gesprochen wurde. Entgegengesetzt, westlich der Durchgangsstraße, hat die Bobersberger Ortslage eine Art Vorsprung.

Obwohl von einer Burg und einem Schloß schon lange nichts mehr zu sehen ist, gehört nur wenig Phantasie dazu, diesen Teil der Stadt als einstigen befestigten Stützpunkt zu erkennen. Wahrscheinlich ist diese Burg sozusagen als "Ableger" der Crossener Kastellanei bereits in früher slawischer Zelt angelegt worden. In unmittelbarer Nähe von Wendensiedlung und Burg entstand einst die eigentliche Altstadt, deren Charakter über die Jahrhunderte von der angerartigen Erweiterung der Hauptstraße und von mehrgeschossigen Häusern bestimmt wurde. An diesem Markt sowie im nördlich und südlich angrenzenden Straßenzug fanden früher die Jahrmärkte statt, bei denen die Buden in der Anger-Verbreiterung fünfreihig und sonst zweireihig standen.

Die wendische Ursiedlung präsentiert sich uns in der Ost-Ausbuchtung in Form eines ringförmig verlaufenden Straßenzuges. Sein ostwärtiger Abschnitt war die Magschnienstrasse. Der Name dieser Straße war eine Abwandlung des wendischen Wortes "moksyna", das soviel wie "Naßland" bedeutet. In den ältesten Geschichtsquellen erscheint deshalb Bobersberg mit Umgebung unter dem Namen Moksyna, was als Mokschina gesprochen wurde. Entgegengesetzt, westlich der Durchgangsstraße, hat die Bobersberger Ortslage eine Art Vorsprung.

Obwohl von einer Burg und einem Schloß schon lange nichts mehr zu sehen ist, gehört nur wenig Phantasie dazu, diesen Teil der Stadt als einstigen befestigten Stützpunkt zu erkennen. Wahrscheinlich ist diese Burg sozusagen als "Ableger" der Crossener Kastellanei bereits in früher slawischer Zelt angelegt worden. In unmittelbarer Nähe von Wendensiedlung und Burg entstand einst die eigentliche Altstadt, deren Charakter über die Jahrhunderte von der angerartigen Erweiterung der Hauptstraße und von mehrgeschossigen Häusern bestimmt wurde. An diesem Markt sowie im nördlich und südlich angrenzenden Straßenzug fanden früher die Jahrmärkte statt, bei denen die Buden in der Anger-Verbreiterung fünfreihig und sonst zweireihig standen.

Vermutlich wurde der Bau der Neustadt aber auch durch die großen Stadtbrand von 1648 und 1717 mitverursacht, die eine städtebauliche Auflockerung zweckmäßig erscheinen ließen. Nach dem zweiten Großfeuer blieb nur die Kirche stehen. König Friedrich Wilhelm I. befahl darauf, daß einfache, schnurgerade ausgerichtete Traufenhäuser mit Ziegeldächern und steinernen Schornsteinen zu bauen seien.

Crossener Straße in Bobersberg

Ein paar Jahre jünger, aber ebenfalls geradlinig angelegt ist die im Norden dem Zentrum vorgelagerte "Crossener Vorstadt".

Hier versuchte der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. dem Städtchen 1735 etwas wirtschaftlich auf die Beine zu helfen, indem er Tuchmacherfamilien

aus Sachsen ansiedelte. Doch die örtlichen Handwerksbetriebe, unter denen vor allem die zahlreichen Töpfereien über die Jahrhunderte

Bedeutung hatten, hielten der Industrialisierung nicht stand. Im Jahre 1860 erreichte Bobersberg mit 1605 seine Einwohnerhöchstzahl.

Dann ging es abwärts, und so veränderte sich das Stadtbild kaum noch.

- zur Geschichte des Ortes

Im Gebiet des unteren Bobers ist zur Völkerwanderung ein Wendensorben Stamm eingewandert und hat sich dort niedergelassen.

Im Jahr 848 wurde "Moksina" (so hieß damals der Flecken Bobersberg) von dem Sorbengrafen NORICUS CRUSE zu einem Burgflecken erhoben.

Solche wendischen Burgorte (civitates) waren als Zentralen für einen Umkreis bereits Vorstufen von städtischen Wohnplätzen.

Der Burgort Moksyna war wohl bald aus der gewöhnlichen Dorfsiedlung herausgewachsen und wurde wahrscheinlich Mittelpunkt

eines Burgbezirkes, aus dem sich das spätere "Ländlein Bobersberg" entwickelte.Von 900 - 1163 beherrschten die polnischen Könige und Herzöge das Ländchen.

Um 1040, während der Regierung des polnischen Herzogs Kasimir I. (1034-1058), müßte das Boberberger Kloster errichtet worden sein. Es war die Zeit der Christianisierung. Kasimir I., der vor der Thronbesteigung Mönch war, hatte nämlich sehr viele Missionskirchen und Kloster errichtet.

Weiterhin ist anzunehmen, daß das Kloster dem Augustinerorden gehörte, denn in jener Zeit wurden Augustinermönche aus Flandern hierher gerufen, um das Naßland zu kultivieren.

Im Jahr 1434 verheerten die Hussiten das Boberberger Land - die zerstörten wahrscheinlich das Bobersberger Kloster. Heute erinnert kaum noch etwas an das Kloster, das es früher einmal in Bobersberg gab. Schaut man allerdings auf den Stadtplan von Bobersberg, so findet man in der Altstadt eine "Klosterstraße" als letzte Erinnerung an das, was einmal war.

Die Tatsache, daß es in deutscher Zeit im Bobersberger Zentrum eine Klosterstraße gab, hat die Heimatgeschichtsforscher immer wieder nach Belegen für ein Bobersberger Kloster suchen lassen. Es ist aber bisher keine Urkunde entdeckt worden, die eine solche mittelalterliche kirchliche Einrichtung bestätigt.

Rittersitz in Bobersberg |

Von 1163 - 1476 waren die schlesischen Piastenherzöge die Landesherren von Bobersberg. Die Absonderung Schlesiens von Polen

ist dem Eingreifen des Kaisers Barbarossa zu verdanken.

Unter den schlesischen Piasten wurde die weitere Christianisierung in ihrem Herrschaftsbereich durchgeführt: • Kloster wurden gegründet • Deutsche Siedler wurden ins Land gerufen Diese Maßnahmen führten zur Eindeutschung unserer Gegend. Es entstand allmählich aus dem ehemaligen Burgbezirk und dem erweiterten Klosterbezirk das "Ländlein Bobersberg". Die "Schloßfeste Bobirspergk" hieß bis zur Vertreibung aller Einwohner noch Rittersitz. |

| Im 14. Jahrhundert werden als ältestbekanntes Bobersberger Rittergeschlecht die Herren von Landsberg genannt. Bald darauf als

Schloßherren die von Wesenberg. Im Jahre 1459 wurde Bobersberg Amtsstadt und herzogliche Mediatstadt.Das bedeutet, daß der Ort nicht unmittelbar dem Landesherren nachgeordnet war, sondern einem Lehnsmann des Herzogs unterstand. 1467 regierten bereits die Herren von Schlichting und später in brandenburgisch-preußischer Zeit die von Knobelsdorff, die vorher in Deutsch-Sagar und Fritschendorf ansässig gewesen war und später nach Kossar übersiedelte. Nach dem Frieden von Kamenz 1482 kam der Crossener Kreis nebst Züllichau endgültig zum Kurfürstemtum Brandenburg, bei dem es dann bis 1945 ( 463 Jahre lang) verblieb. Vor 1600 gab es für Bobersberg folgende Schreibarten: Boberßberg, Bubersberg, Bogirspergk, zum Boberberge, Bobergis, Pobersberch. |

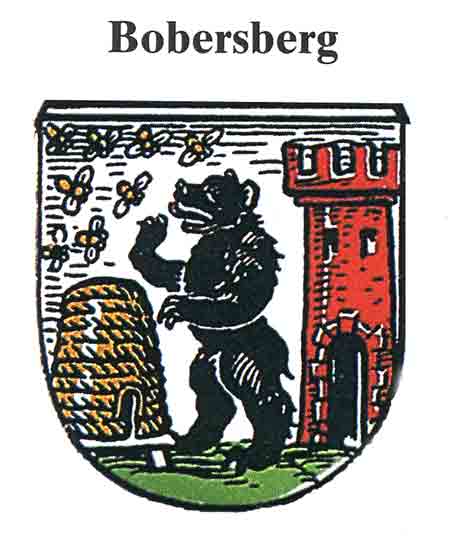

Bobersberger Stadtwappen seit 1733 |

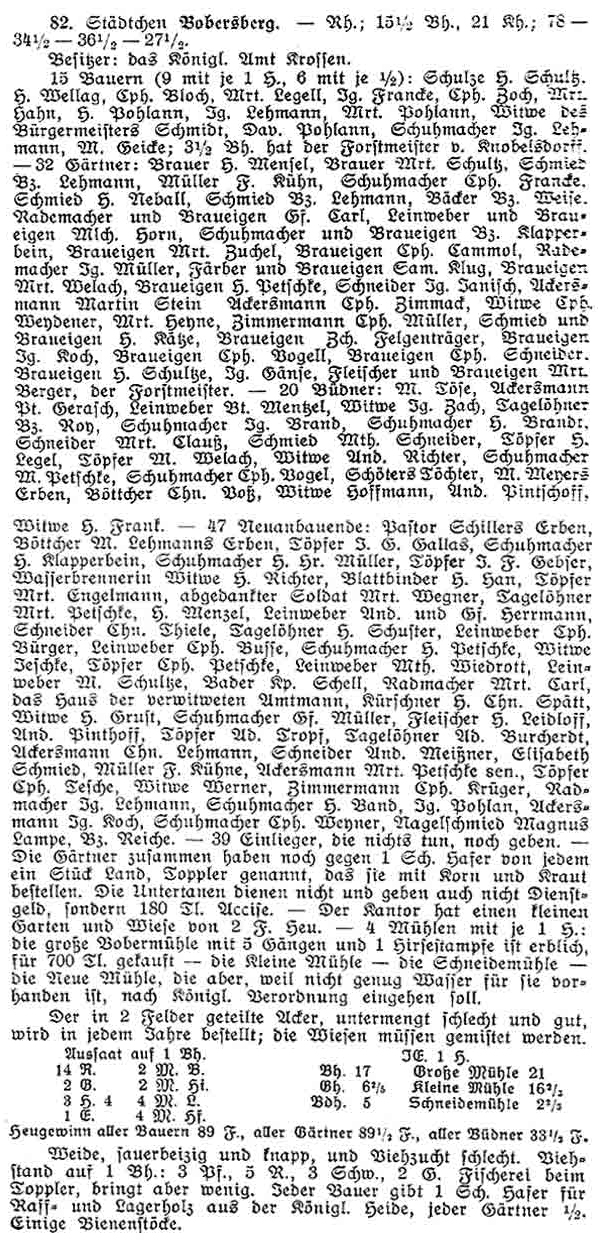

In der Klassifikation 1718/19 wird Bobersberg wie folgt erwähnt: Siebenjährigen Krieges (1756 - 1763) litt Bobersberg besonders unter den russischen Truppen der Generale Soltikow, von Tottleben und Fermor. Es wurden 9287 Taler aus dem damals nur 850 Seelen zählenden Städtchen erpreßt.

1773 wurde auf Geheiß Friedrich des Großen die "Seidenzucht" eingeführt, die hier einen jährlichen Ertrag von über einen halben Zentner Seide erbrachte und sich bis etwa 1813 hielt. 1803 wurden 700 Maulbeerbäume in Bobersberg gezählt.

Während der Napoleonischen Besetzung mußte sich Bobersberg in den Jahren 1806 - 1808 an den Kriegskosten und der Verpflegung der französischen Truppen in fast unerträglichem Ausmaße beteiligen. 1813 stellte der Kreis Crosseb zu den drei Landwehr- und zwei Kavallerie-Regimentern 883 Fußsoldaten und 84 Reiter bereit.

1819 kehrten 17500 verbündete Russen durch Bobersberg von Frankreich in ihre Heimat zurück, wobei das Sprichwort entstand: "Lieber die Franzosen als Feinde, als die Russen als Freunde!" - Im gleichen Jahre wurde das Amtsvorwerk aufgelöst. Die Ländereien wurden an 95 ärmere Einwohner verkauft.

Im Bratring 1806 wird von Bobersberg berichtet:

Bobersberg liegt zwischen Crossen und Sommerfeld, auf einer Anhöhe zwischen Wiesen und Sumpfniederungen an dem Bober, von dem sie ihren Namen hat, und wird von dem Mühlenbach durchflossen, der in dem Dachowschen Luch entspringt und 3 Mühlen: die große, kleine und neue Mühle die Wasserkraft gibt und unterhalb letzterer, Kuckädel gegenüber, in den Bober fließt.

Es ist eine offene Stadt, ohne Mauer und Palisaden. Ackerbau, Viehzucht und Töpferei sind die Haupterwerbszweige.

Man zählte im Jahre:

• 1719 104 Häuser mit Ziegeldächern, 16 Scheunen und 20 wüste Stellen von dem großen Brande im Jahre 1717;

• 1750 139 Häuser mit Ziegel, 22 mit Strohdächern, 26 Scheunen, zwei wüste Stellen

• 1801 171 Häuser mit Ziegel, fünf mit Strohdächern und 31 Scheunen.

Amtsvorwerk und Rittergut:. Über das bei der Stadt gelegene Vorwerk des Domänenamts Crossen wurde geschrieben:

In der Stadt und zwar in der Altstadt liegt auch ein Rittergut, dessen sechs Hufen Land mit den Bürgerländereien vermischt liegen.

Es gehört der verwitweten Kammerrätin Raue.

Für das Amtsvorwerk wurden 3 Feuerstellen und 8 Bewohner genannt.

In der “Topografischen Übersicht des Reg.Bez. Frankfurt/Oder” aus dem Jahre1844 erscheint:

• Bobersberg: eine Stadt mit 208 Wohngebäude und 1485 Einwohner.

• Das Vorwerk hatte 2 Häuser und 8 Einwohner.

• Die große Mühle hatte 1 Haus und 10 Einwohner

• Die kleine Mühle hatte 2 Häuser und 12 Einwohner

• Die neue Mühle hatte 2 Häuser und 3 Einwohner.

Für das Jahr 1852 werden genannt: • Bobersberg: eine Stadt mit 1570 Einwohner.

• Das Vorwerk hatte 12 Bewohner.

• Die große Mühle hatte 9 Bewohner

• Die kleine Mühle hatte 6 Einwohner

• Die neue Mühle hatte 6 Einwohner.

- Die Kirche in Bobersberg

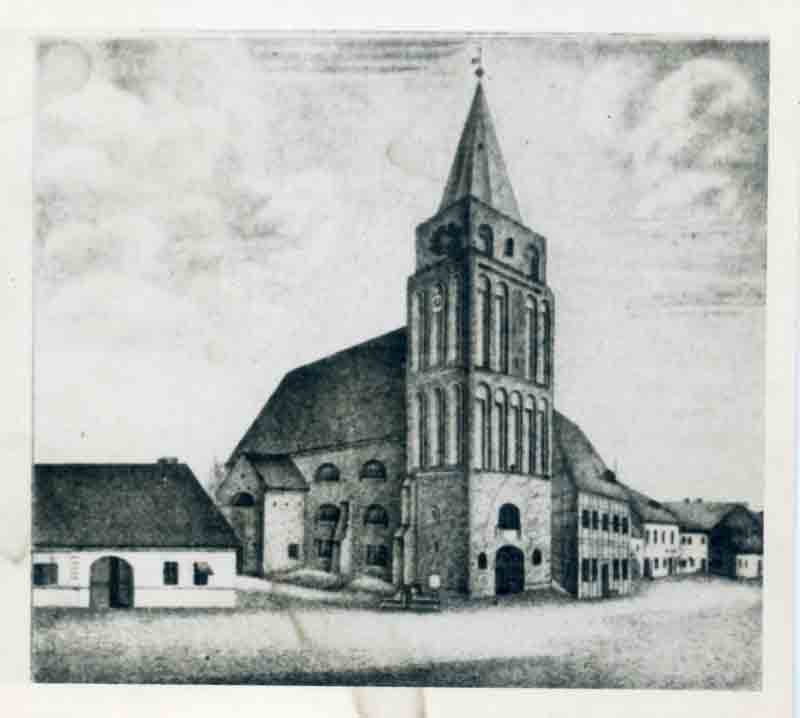

Bald nach der Stadtgründung müssen die Bobersberger daran gegangen sein, eine stattliche Kirche zu errichten. Man nimmt an,

daß unter dem schlesischen Herzog Heinrich I. , der zahlreiche Kirchen errichten ließ, die alte Bobersberger Kirche um 1238 erbaut wurde.

Sie war ein mittelalterlicher Backsteinbau mit breit vorgelagertem Turm, umgeben von einem Friedhof. Der Baustil weist auf jene Zeit hin.Es war ein wuchtiger Bau, dessen mehr als 30 m hoher Turm die um ihn liegenden Häuser weit überragte und fünf Jahrhunderte oder länger das stolze Wahrzeichen der Stadt blieb. Wie diese Kirche aussah, wissen wir von einem Steindruck her, der in der Sakristei des Nachfolge-Gotteshauses aufbewahrt wurde. Kirchlich gehörte Bobersberg damals zum Erzpriesterstuhl Guben innerhalb des Bistums Meißen.

Doch im Laufe der Zeit machte sich auch das Alter an der mittelalterlichen Kirche bemerkbar. Seit 1800 war sie nur noch eine jämmerliche Ruine, die mit vier starken Baumstämmen gestützt wurde. 1838 mußte man wegen Einsturzgefahr des Turmes das Gotteshaus schließen und den oberen Teil des Turmes bis zur Kirchendachhöhe abtragen.

1852 wurde der Abriß des Restes vollendet und dabei entdeckt, mit welchem Leichtsinn mitunter die Vorfahren beim Bau eines so großen Gebäudes vorgegangen waren. Die großen Feldsteine der Grundmauer lagen nämlich nicht im festen Verbande, sondern lose nebeneinander im lockeren Sand. Die Angst vor dem Einsturz war also endlich gebannt, zuvor jedoch die Neubaufrage längere Zeit unbeantwortet geblieben. lm Pfarrgarten hatte man eine Zwischenkirche, eine einfache Halle errichtet. Ein besonders sparsamer Bobersberger Bürger Bürger schlug so nebenbei vor, es dabei zu belassen. Doch die Deputierten der Kirchengemeinde entschieden: Das Gotteshaus muß wieder am Markte gebaut werden.

Alte Kirche |

Die Grundsteinlegung dafür fand am 30. Mai 1853 statt. Der Kostenvoranschlag belief sich ohne Hand- und Spanndienste auf 26259

Reichsthaler, 11 Silbergroschen und 4 Pfennige. Den Entwurf hatte preußische Baumeister Stüler gefertigt. Für die Bauleitung zeichneten der Bauinspektor Krause aus Sorau und der Bauführer Pollack aus Frankfurt/Oder verantwortlich. Die Unternehmer waren Maurermeister Lehmann aus Crossen und Zimmermeister Ringsleben. |

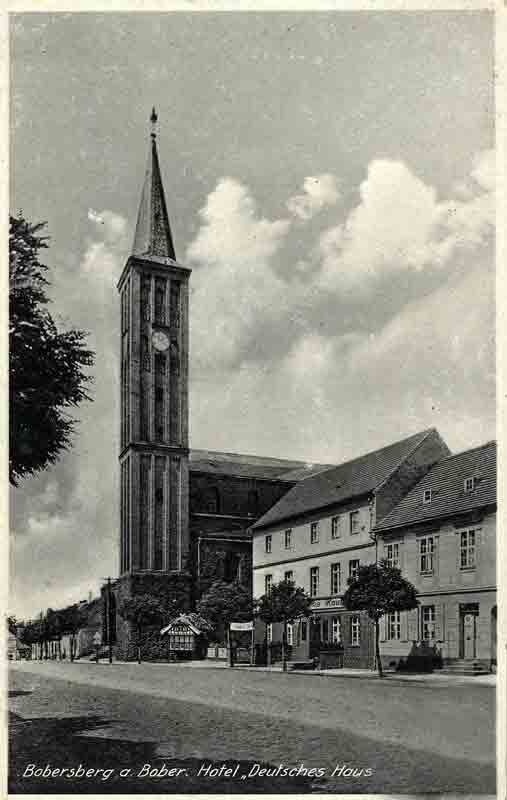

Neue Kirche

Neue Kirche

|

Bei der Einweihung am 29. April 1856 fehlte noch der Turm. Mit seinem Bau wurde erst Mitte Juli 1857 begonnen. Die Bobersberger machten für ihre Kirche zahlreiche Stiftungen. Künstlerisch am bemerkenswertesten war davon eine in die Altarrückwand eingelassene gußeiserne Relieftafel, die nach Leonardo da Vincis Vorbild das Abendmahl darstellte.

Die neue Kirche entstand als dreischiffige Basilika mit einer ovalen Absis im Osten und einer Vorhalle, deren Rundbogen von Pfeilern getragen wurden, im Westen. Der schlanke Turm ragte an der Südwestecke empor. Der Raumeindruck innen wurde vom Altarraum, den Doppelemporen an der Nord-, West- und Südseite sowie der Fensterrose in der Westfront bestimmt. Die Aufgänge zu den Emporen lagen innen zu beiden Seiten des Haupteingangs.

Baumeister Friedrich August Stüler (1800 - 1865) war offensichtlich ein Mann mit gutem Gedächtnis, der sich beim Entwurf an die Beispiele italienischer Basiliken in seinen Lehrbüchern erinnerte, Er schuf am Marktplatz mit gut märkischen, gemütlichen Bürgerhäusern eine klassische Kirche in rotem Backstein, die aber keineswegs so gut wie ihre Vorgängerin ins Stadtbild paßte

Allein bei 250 Kirchen soll Stüler als Leiter des Ressorts Kirchenbau der preußischen Zentralbehörde die Finger mit im Spiel gehabt haben. Teilweise veränderte er nur Details, teilweise baute er gleich ein ganz neues Gotteshaus. Nach dem Tod Schinkels 1841 galt Stüler als dessen Erbe und wurde gemeinsam mit Ludwig Persius zum Architekten des Königs berufen. Als Persius 1845 starb, bekleidete Stüler das Amt alleine. Produktive Jahre begannen nun für den Baumeister Stüler, weil der neue preußische König Friedrich Wilhelm IV. ein Faible fürs Bauen besaß. Die Bobersberger Kirche entstand somit in den produktiven Jahren ihres Baumeisters.

In der Stadtkirche waren eingepfarrt: der Rittersitz Bobersberg, das Dorf Berloge, die Kolonie Blochbude am Bloch See, die drei Bobersberger Mühlen, das Dorf Brankow nebst dem Forsthaus Chigonken, Rittergut und Dorf Kunow und das Dorf Sarkow.

- Infrastruktur des Städtchen Bobersberg

Über die Anfänge der Entwicklung des Bobersberger Handwerks gibt nur sehr kümmerliche Nachrichten. Kriegswirren und namentlich

die zahlreichen Brände, die den Ort heimgesucht haben, vernichteten die Urkunden, die darüber hätten vielleicht Aufschluß geben können.

Von den Handwerkern, die in Bobersberg heimisch geworden sind, haben es zeitweilig das Schumacherhandwerk, die Tuchmacherei

und namentlich die Töpferei zu hoher Blüte gebracht. Noch im Jahre 1852 waren in Bobersberg bei einer Einwohnerzahl von 1605 Personen

27 selbstständige Schumacher und 24 selbstständige Töpfer ansässig.  Bobersberger Rathaus |

Bratrings "Beschreibung der Mark Brandenburg" enthält für das Jahr 1806 die folgenden in Bobersberg vertretenen Berufe:

80 Ackersleute, 1 Apotheker, 2 Barbierer, 4 Bäcker, 2 Böttcher, 1 Brauer, 1 Bürstenbinder, 1 Schönfärber, 6 Fleischer, 1 Gastwirt,

1 Hebamme, 5 Höker, 1 Lohgerber, 1 Materialist, 1 Kürschner, 2 Leineweber, 5 Müller, 1 Ölmüller, l Schlösser, 3 Grobschmiede,

8 Schneider, 43 Schuhmacher, 2 Stärkemacher, 3 Tischler, 28 Töpfer, 6 Tuchmacher, 28 Wollspinner. Ferner ist von 120 Meistern, 29 Gesellen und 47 Lehrlingen die Rede. Die Tuchmacher fabrizierten auf 6 Webstühlen. Nach diesem Verzeichnis darf man wohl annehmen, daß die Gastwirtschaft in Bobersberg schon 1775 bestand. Abwärts scheint es danach mit dem Beherbergungsgewerbe in Bobersberg nicht gegangen zu sein. Denn das Adreßbuch von 1863 verzeichnet für 1860 folgende drei Gasthöfe in Bobersberg: • den "Schwarzen Adler" von Gustav Gallus, • das "Deutsche Haus" von Gottfried Lehmann • und "Zu den drei Linden" von Gottlob Schneider |

Um die Mitte des 19. Jahrhundert ging die Bobersberger Töpferei, die in ihrer Blütezeit hier 50 Betriebe zählte, allmählich ein. Daran war vor allem die aufkommende Industrialisierung Schuld.

Das Tuchmacherhandwerk in Bobersberg hat sich nur eine verhältnismäßig kurze Zeit gehalten. Um das Jahr 1735 wurde es von sächsischen Tuchmachern, die auf die Einladung des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. zugewandert waren, eingeführt. Diese Tuchmacher legten auch den nordwestlichen Stadtteil, die so genannte Crossener Vorstadt an. Friedrich der Große ließ in den folgenden Jahrzehnten dem Bobersberger Tuchmachergewerbe manche Förderung angedeihen, er gründete hier sogar eine Tuchmachermanufaktur.

Es half aber nichts, die Bobersberger Tuchmacherwerkstätten wurden von den modernen Fabriken, die sich an den günstigeren Verkehrsplätzen der Niederlausitz bald auftraten, erdrückt. Mit dem Aussterben der beiden bedeutsamstem Erwerbszweige war es auch mit dem Wachstum der Stadt, das bis zum Jahre 1860, in dem 1605 Einwohner gezählt wurden, stetig angehalten hatte, vorbei.

Feuersbrünste, von denen sie heimgesucht wurde. Sie haben dafür gesorgt, daß sich das Stadtbild mehrere Male gründlich veränderte.

Der erste Brand von dem man noch näheres weiß, hat sich im Jahre 1613 zugetragen. 1648 ist das halbe Städtchen abgebrannt, auch das Pfarrhaus, das 1649 noch nicht wieder aufgebaut worden war.

Am 12. August 1717, brannte wieder ein großer Teil der Stadt ab, der auch wieder die Kirche und das Pfarrhaus in Leidenschaft gezogen hatte. Weitere bemerkenswerte Brände ereigneten sich in den Jahren 1840, 1848 und 1855. Drei Wohnhäuser am Markt fielen dem Brand im Jahre 1927 zum Opfer.

Neben den Bränden hat der Bober durch Überschwemmungen zu verschiedenen Zeiten großes Unglück über die Stadt gebracht. Besonders schrecklich war die Überschwemmung im Jahre 1804. Am 13. Juni fing es an zu regnen, und der Regen hielt drei Tage und drei Nächte ununterbrochen an. Der Damm platzte daraufhin.

Bahnhof in Bobersberg |

1891 wurde die Chaussee Crossen - Bobersberg - Sommerfeld gebaut. Vorher befand sich hier nur eine Lehmchaussee. 1914 fand die Einweihung der Eisenbahnstrecke Crossen - Bobersberg - Sommerfeld statt. 1929 wurden die Straßen von Bobersberg neu gepflastert und eine Chaussee von der Boberbrücke über Kossar bis Liebthal erbaut. |

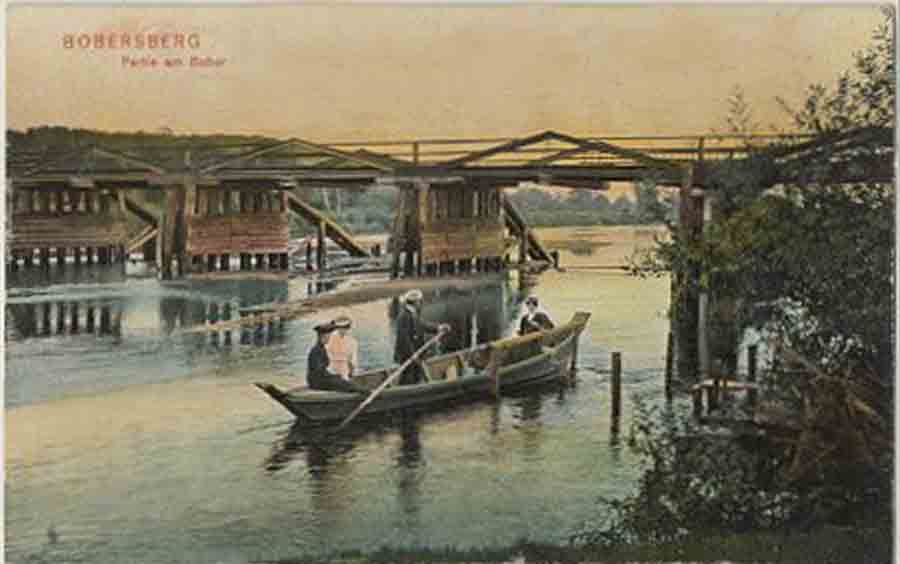

- Die Boberbrücke bei Bobersberg

Bobersberg hatte bis zur Mitte des 19. Jahrhundert keine Boberbrücke. Seit alters her spielte der Bober stets als Grenzfluss

eine bedeutende Rolle. So überspannten zwischen Crossen und Naumburg nur die Brücken bei Deichow und Altrehfeld den unberechenbaren

Gebirgsfluß.Erst im Jahre 1847 erbaute die Stadt eine Boberbrücke aus Holz. Man musste sie schließlich errichten, um die Kommunikation zu erleichtern, aber es war dem Stadtvätern nicht wohl dabei. Sie kannten den launischen Bober. Man hatte das furchtbare Hochwasser von 1804 noch in Erinnerung. Wird die Brücke einem solchen Hochwasser standhalten?

Alte Boberbrücke - 1847 erbaut |

Bobersberg verdankte ihre erste Brücke den Kukädelern.

Die Kuckädeler hatten die Idee, die ostwärts und westlich des Bobers gelegenen Ortschaften des Crossener Südkreises durch eine Brücke zu verbinden. Deren "Ortsgerichte" erklärten 1837, daß ihnen die damals bestehende Privatfähre nachteilig sei. Sie erklärten im Juli 1837, dass die seit 30 Jahren bei ihrem Orte bestehende Privatfähre Ihnen in vieler Hinsicht nachteilig sei. Sie müssten u.a. für Fuhrwerke ebensoviel bezahlen wie Fremde. Sie traten an die Stadt Bobersberg und an den Freiherrn von Kottwitz, dem die Güter Kuckädel, Kossar und Groß-Lessen gehörten, mit dem Vorschlag eines Brückenbaues heran. Sie zeigten sich bereit, mit Fuhren und eventuell Geld Bauhilfe zu leisten. Der Bobersberger Bürgermeister Girndt ging mit Initiative an die Sache heran und schaffte es in fast zehnjährigem Ringen mit übergeordneten Instanzen und örtlichen Grundbesitzern, den Bau durchzusetzen. |

Den ersten Beschluß, die Brücke zu bauen, faßten die Bobersberger Stadtverordneten schon am 8. März 1838. Dann gab es aber Schwierigkeiten. Weder der etwas kleiner geplanten Breite der Brücke noch mit den vorgeschlagenen Benutzer-Tarifen war die Regierung einverstanden. Die Dinge zogen sich hin. Anfang I846 drängte die Stadt, weil sie den Neubau von Kirche und Kirchturm plante. Sie wollte das Baumaterial am anderen Boberufer kaufen und mit den Fuhrwerken nicht den Umweg über Deichow-Neubrück machen.

Die Stadt akzeptierte nun die größere Breite und den für die Bevölkerung günstigeren Brückenzolltarif. Der Freiherr von Kottwitz erklärte sich bereit, den Wegeanschluß von der Straße Kossar-Kuckädel bis zur Brücke herzustellen und zu unterhalten, 400 Taler an die Stadt zu zahlen und Bauholz zu einem relativ günstigen Preis zu liefern. Er forderte aber dafür unentgeltliche Brückenbenutzung durch die Gutsfahrzeuge für 15 Jahre und nach Ablauf dieser Zeit für immer die Vergünstigung des halben Tarifs.

Die Bobersberger gingen darauf ein und hatten nun ihre liebe Not mit der Auswahl des Bauplatzes. Von den zwei Möglichkeiten fiel die Entscheidung zugunsten der südlichen Lösung, bei der die Brücke allerdings immer noch ein Stück weiter nördlich lag als die alte Kuckädeler Fährstelle. Nachdem Bürgermeister Girndt die Kuckädeler zur Einhaltung ihrer Zusagen, von denen sie kaum noch etwas wissen wollten, veranlaßt hatte, erhielt der Sommerfelder Zimmermeister Balack den Auftrag für den Holzbrückenbau. Er zeigte sich dieser Aufgabe aber nicht recht gewachsen. Ihm wurde nachgewiesen, daß er die Pfahlreihen falsch gesetzt hatte und daß die zunächst gebauten Eisbrecher die Joche nicht richtig deckten. Die Änderungen, die er vornehmen mußte, erwiesen sich als kostspielig für ihn. Als die Holzbrücke 1847 fertig war, mußten Lastfuhrwerke, alle die Brücke überquerenden Tiere und auch die Fußgänger Brückenzoll entrichten. Damit hatte die armselige Fähre, die Fahrzeuge und Menschen über den Fluss beförderte, ausgedient.

| Diese alte, auf zwölf Mitteljochen ruhende, 153 m lange Holzbrücke war Anfang der 1900er Jahre schon seit langer Zeit baufällig und abgängig. Sie hinderte

den Hochwasserabfluß des Bober in hohem Maße. Bei starker Strömung im Bober und bei Eisgang bestand dauernd die Gefahr des Einsturzes. Eine bedeutende Verbesserung der Abflußverhältnisse bei Bobersberg brachte noch der Ersatz der dortigen hölzernen Boberbrücke durch ein massives Eisenbetonbauwerk. Dieser Bau ist in der Zeit vom 26. Juni bis zum 17. November 1912 ausgeführt worden. Die neue Brücke wurde nur noch von acht massiven Mittelpfeilern getragen. Sie hat einschließlich der Widerlager eine Länge von rund 156 m und eine für den in Betracht kommenden Verkehr genügende Breite von 4,5 Metern zwischen den Geländern. |

Neue Boberbrücke - 1912 erbaut |

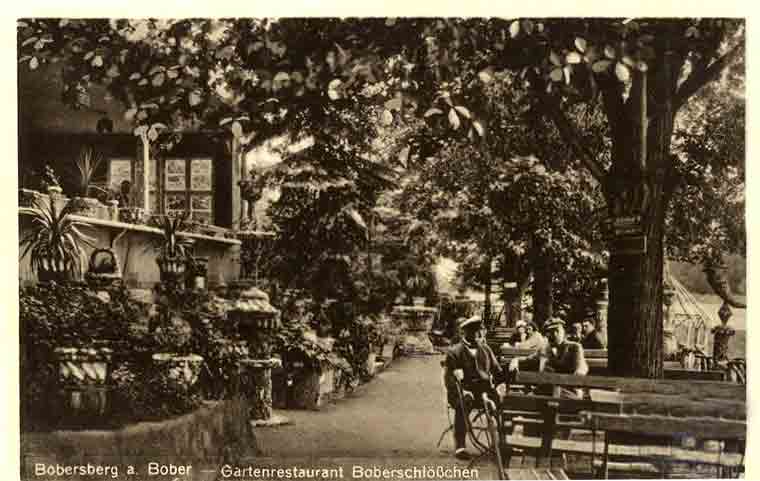

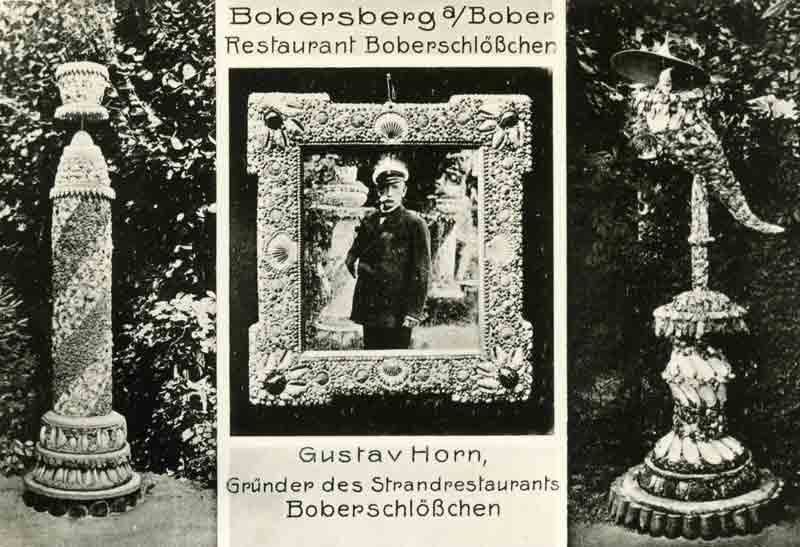

- Das Boberschlößchen

Nachdem im Jahre 1912 eine einfache Betonbrücke über den Bober errichtet wurde, entfiel der Brückenzoll und das Grundstück des

Brückenzollerhebers, das die Stadt einst für 200 Taler kaufte, ging in dem Besitz des Gastwirts Horn über, der es zu einer viel

besuchten Ausflugsstätte ausgebaute.  Boberschlößchen - damals |

|

Boberschlößchen heute - vom Winde verweht |

Er schmückte Garten und Terrasse nach eigenen Ideen durch Riesenvasen, deren Grundlage alte Eimer waren, die er mit Zementüberzug, in denen er große Teichmuscheln, Meerschnecken, Tropfsteinstücke und auch bunte Boberkiesel hineindrückte. Auf die gleiche Art verwandelten sich alte Waschkessel mit einem Untersatz in Mammutrömer.

Viele Gäste waren begeistert ob dieser Originalität. Es gab allerdings auch andere, die der Meinung waren, dass ihnen eine solche Anhäufung von Kitsch noch nicht begegnet sei. Auf jeden Fall wurden Besucher angelockt, die schon wegen der hübschen Aussicht auf das Bobertal nie enttäuscht worden. Heute erkennt der Besucher neben der Brücke nur noch einige Rudimente von ehemaligen Boberschlößchen.

Änd 01.01.2017

Angerartige Erweiterung der Hauptstr

Angerartige Erweiterung der Hauptstr