Sommerfeld

(L u b s k o)

mit den drei Städten

- - - - - - - - - - -

Rathaus in Sommerfeld |

Sommerfeld

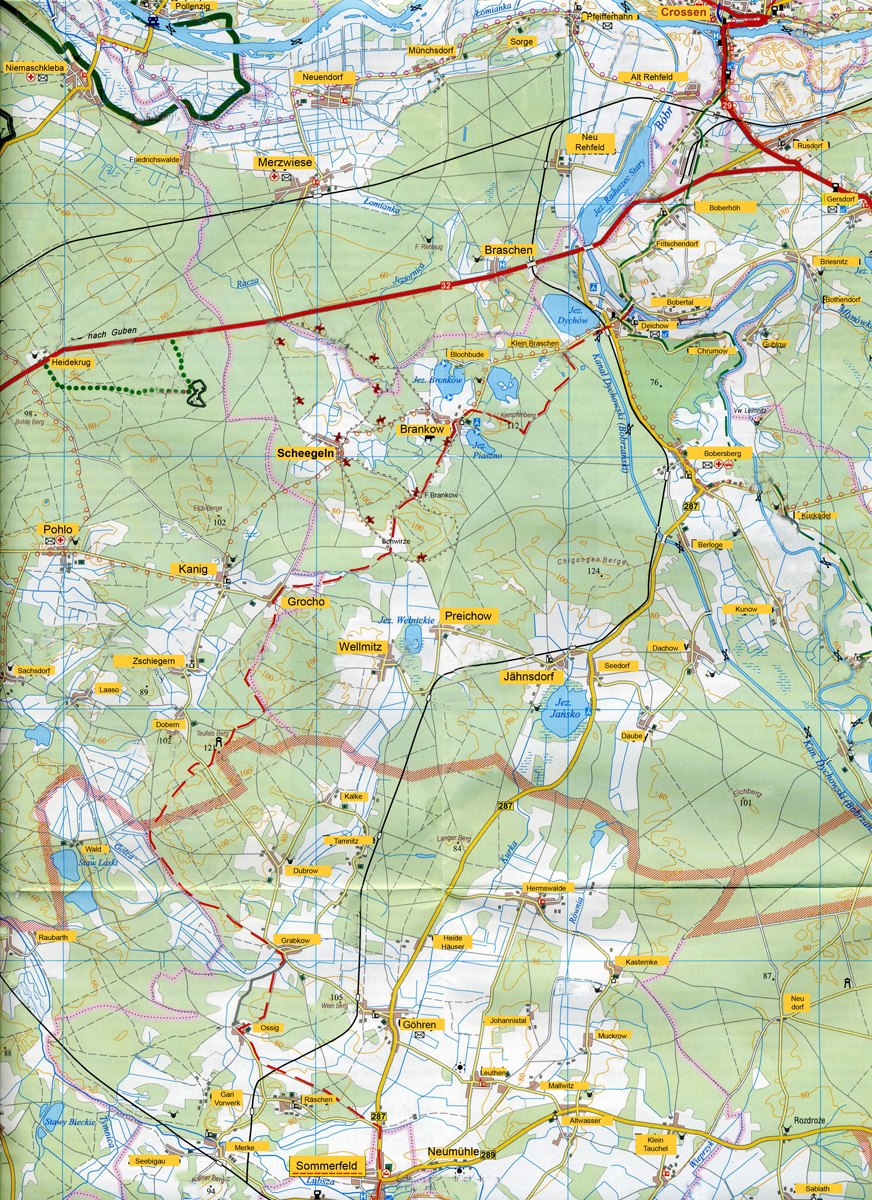

liegt ca. 38 km südlich von unserer Kreisstadt Crossen/Oder. Von Crossen/Oder kommend, erreicht man Sommerfeld, indem man bei Benschbude nach links von der Gubener Chaussee in Richtung Sommerfeld abzweigt. Über Deichow, Bobersberg, Seedorf und Göhren gelangt man nach Sommerfeld. |

Breite Straße |

Sommerfeld war die größte Stadt des Kreises Crossen/Oder und hatte bei der letzten Volkszählung im Jahre 1939

10578 Einwohner.

|

|

- Familienforschung für Sommerfeld NL.

- Gegenseitiges Verhältnis zwischen den Städten Sommerfeld und Crossen

Es war eine etwas eigenartige Beziehung zwischen den beiden größten Städten im Kreis Crossen . Die Sommerfelder legten schon immer

viel Wert auf Eigenständigkeit. Man fragt sich - warum waren solche Bestrebungen seitens Sommerfeld? Womöglich schwang noch nach über 400 Jahren unterschwellig ein wenig das über Generationen vererbte Gefühl mit, im Jahr 1482 beim Frieden von Kamenz im Austausch gegen Schwiebus "verschaukelt" und vom Stammland Markgraftum Niederlausitz abgetrennt worden zu sein, denn seitdem gehörten das Herzogtum Crossen und die Städte Bobersberg, Sommerfeld und Züllichau zum Kurfürstentum Brandenburg.

Im Zuge der preußischen Verwaltungsreform von 1815 wurde die Stadt Sommerfeld in den Kreis Crossen eingegliedert, bei dem es bis 1945 verblieb.

Um 1800 hatte die Stadt Crossen aufgrund seiner damals günstigen Lage als Knotenpunkt zweier wichtiger Verkehrsstraßen bereits 3279 Einwohner, dagegen war Sommerfeld nur eine Kleinstadt mit 1737 Einwohnern. Im Laufe der Zeit änderte sich aber dieser Zustand.

Nachteilig war aber auch die Lage von Sommerfeld in einem Zipfel Brandenburgs, durch eine am Stadtrand verlaufende Landesgrenze von den Nachbardörfern und -städten (Gassen, Sorau, Pförten, Forst, Guben) getrennt. Dieser Standort hatte sich über 350 Jahre lang gewiß nicht wirtschaftlich günstig auf das Leben in Sommerfeld ausgewirkt. Doch das war seit 1815 vorbei. Nun gehörte die ganze Niederlausitz zu Brandenburg-Preußen. Und in den letzten Jahrzehnten hatten die Industrialisierung und der mit ihr eng verbundene Bahnbau Sommerfeld zur bedeutendsten Stadt des Kreises Crossen gemacht. Im Jahr 1846 wurde Sommerfeld an die Bahnlinie Berlin - Breslau angeschlossen.

Die Stadt erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen echten Gründerzeitboom. Die Industrialisierung führte zum Entstehen mehrere Ziegelwerke und Textilbetriebe, so daß die Einwohnerzahl Sommerfelds ständig anstieg. Im Jahr 1900 hatte Sommerfeld bereits 11910 Einwohner, während Crossen nur ca. 7100 Einwohner zählte. Sommerfeld war damit die größte Stadt des Kreises Crossen geworden. Es ist also denkbar, daß die Sommerfelder als wirtschaftlich erfolgreiche Niederlausitzer den Crossenern, Bobersbergern und Züllichauern zeigen wollten, daß sie ein Anrecht auf größere Beachtung haben.

Leider lag Sommerfeld im Südzipfel unseres Kreises. Die Entfernungen zu den Nachbarstädten Guben(30 km), Sorau(22 km) und Forst(30 km) waren geringer als zur Kreisstadt Crossen (38 km). Diese Lage beeinflußte auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen Crossen/Oder und Sommerfeld. Die Städte Guben und Sorau rückten durch die hervorragenden Zugverbindungen zeitlich näher an Sommerfeld heran, während eine Fahrt mit dem sogenannten "Balkan-Express" nach Crossen/Oder fast einen vollen Tag in Anspruch nahm. Der Durchschnittsbürger war zu jener Zeit kaum motorisiert und im wesentlichen auf die Eisenbahn angewiesen.

Sommerfeld gehört zum Kreis Crossen, so haben es unsere Vorfahren in der Schule gelernt. Aber wer ist denn von den Sommerfeldern je nach unserer Kreisstadt Crossen/Oder gefahren? Bis Jähnsdorf-Seedorf kamen noch viele Sommerfelder, um dort ein kühles Bad zu nehmen. Bobersberg war schon seltener ein Ziel, aber wer fuhr nach Crossen? Gewiß nicht viele. Wer nicht gerade auf dem Landratsamt etwas zu tun hatte oder auf dem Wehrmeldeamt, blieb der Oderstadt lieber fern.

Änd 09.10.2016